Modellbahn

|

Holzarbeiten

Materialauswahl

Festigkeitsanforderungen / Flexgleis-Trassen bauen

Anlagenhöhe

Gleise verlegen

Tipp: - Bauen Sie Absturzsicherungen!

Videoüberwachung der Schattenbahnhöfe

Sauberhalten der fertigen Anlage

Werkzeug

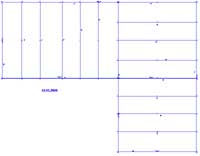

"Natürlich" kam für meine Anlage nur eine Spantenbauweise in Betracht. Anders lassen sich verschiedene Ebenen gar nicht vernünftig realisieren.

Als Material wählte ich für das "Projekt-2004" 19mm Schichtstoffplatten und 10mm Sperrholz für die Trassen. Die sieben Füße bestanden aus 7x7cm Kanthölzern, vierseitig gehobelt und an den Kanten gefast. Darunter sitzen jeweils stabile Möbelrollen, so dass sich die ganze Anlage im Raum leicht verschieben lässt. Normalerweise ist ein Gang von 45 cm Breite hinter und seitlich der Anlage vorgesehen, aber zum Bauen schiebe ich die ganze Anlage in eine Ecke und habe dann mit 90 cm eine komfortable Gangbreite zum Arbeiten.

Das Gleisplanungsprogramm liefert

für jede Spante ein exaktes Aufmaß, dass ich mir im

Maßstab 1:5 ausgedruckt und auf die Platten

übertragen habe.

Alle Spanten steigen zum Hintergrund hin an, so dass immer zwei Spanten

über Kopf auf eine rechteckig zugeschnittene

Schichtstoffplatte passte und so das Material ziemlich verschnittfrei

ausgenutzt werden konnte.

Dennoch

war das Material bisher die größte

Einzelinvestition, denn ich habe das ganze Holz mir zugeschnitten bei

meinem "Haus- und Hoftischler" bestellt und bis in den Keller anliefern

lassen. 7 Facharbeiter-Stunden an der Präzisionssäge

und -hobelmaschine samt 12 qm Schichtstoffplatte und 10qm Sperrholz

ließ sich wohl einschl. Anlieferung nicht unter 850 Euro

machen.

Dennoch

war das Material bisher die größte

Einzelinvestition, denn ich habe das ganze Holz mir zugeschnitten bei

meinem "Haus- und Hoftischler" bestellt und bis in den Keller anliefern

lassen. 7 Facharbeiter-Stunden an der Präzisionssäge

und -hobelmaschine samt 12 qm Schichtstoffplatte und 10qm Sperrholz

ließ sich wohl einschl. Anlieferung nicht unter 850 Euro

machen.

Ich denke aber, dass es im Baumarkt auch nicht billiger gewesen wäre, und dann hätte ich mir noch einen Kleinlastwagen mieten müssen.

Durch die exakte Vorfertigung war das Spantengerüst in wenigen Tagen fertig.

Bei der nächsten Anlage 2010 habe ich 16mm Multiplex-Platten im Ganzen gekauft und sie mit einer guten Stichsäge selbst zurecht geschnitten. Das war soviel billiger, dass damit die neue Stichsäge schon bezahlt war!

![]()

Man

sieht, dass der Spantenabstand zwischen 40 und 45 cm groß

gewählt wurde. Das würde ich so nicht wieder machen.

Man

sieht, dass der Spantenabstand zwischen 40 und 45 cm groß

gewählt wurde. Das würde ich so nicht wieder machen.

Während nämlich am Anfang des Gerüstbaus eine ziemlich weiche und schwabbelige Konstruktion zu entstehen schien, veränderte sich das schlagartig mit dem Verleimen der ersten Trassen. Jede einzelne davon wirkt wie ein stabiler Diagonalverbinder und gibt der ganzen Konstruktion eine unglaubliche Festigkeit. Inzwischen ist die Anlage so stabil, als sei sie aus Stahl und deshalb habe ich bei der neuen Bahn die Spantenabstände von 45 bis 50 cm und als Material 16mm Schichtstoffplatte gewählt. Das spart auch etwa 10% der Materialkosten und gibt in den Mannlöchern (s.o.!) mehr Platz.

Eckverbinder gibt es nur zu den 7

Fußstützen, damit diese beim Verschieben der Anlage

nicht nachfedern.

Im Übrigen erfolgte die ganze Verbindung mit Spax-Schrauben

und Kaltleim.

Die

hohe Festigkeit einer Spantenkonstruktion kann und soll auch der

Zugänglichkeit zugute kommen.

Die

hohe Festigkeit einer Spantenkonstruktion kann und soll auch der

Zugänglichkeit zugute kommen.

Konkret heißt das, dass Sie in die zur Wand zeigenden Seiten

einer Anlage "riesige" Greiflöcher sägen sollten, um

so später leicht Entgleisungen und andere Störungen

im nicht-sichtbaren Bereich beheben zu können. Wenn ein Steg

von 1 bis 2 cm übrig bleibt, reicht das für die

Festigkeit völlig aus.

Am Anfang hatte ich diese Greiflöcher viel zu klein gemacht

und sie nach Beginn des Probebetriebes alle

vergrößert.

Und ebenso:

Das Gleisplanungsprogramm zeigt die zu schneidenden Löcher

für die Trassen, die im nicht sichtbaren Bereich durch die

Spanten laufen sollen. Es berücksichtigt aber nicht, dass

diese Löcher deutlich breiter gemacht werden müssen,

wenn die Trasse nicht rechtwinklig durch die Spante geführt

wird. Bei 19mm Materialstärke muss das Loch für einen

Winkel von 45 Grad schon um 38mm verbreitert werden und bei einem

Winkel von 60 Grad zur Senkrechten sogar um 76 mm! Ich musste einen

großen Teil der Durchbrüche nachsägen.

Und weil die Festigkeit nicht kritisch

ist, machen Sie sie gleich breiter und höher - es dient der

Zugänglichkeit!

Und weil die Festigkeit nicht kritisch

ist, machen Sie sie gleich breiter und höher - es dient der

Zugänglichkeit!

Wie schon erwähnt, sind die Bergspitzen hinten rechts und im Vordergrund links abnehmbar, wurden wie ein Diorama eigenständig gebaut und fertig auf die Anlage gestellt.

Zu Beginn war der Fußboden zur Schonung des Teppichs mit Baufolie abgeklebt.

Der Bau der Trassen geht übrigens sehr schön einfach, wenn man gleichzeitig das Planungsprogramm auf dem Bildschirm hat und direkt die gewünschten Maße dort ablesen kann. Für die Normalbögen hatte ich mir eine Schablone aus Pappe geschnitten - 3 x Normalkreis + eine Gerade und das Ganze doppelgleisig. Damit ließen sich viele Bögen einfach herstellen.

Aber

wie kriegt man die Form von Flexgleis-Bögen auf das Holz

übertragen?

Aber

wie kriegt man die Form von Flexgleis-Bögen auf das Holz

übertragen?

Auch das geht mit dem Planungsprogramm ganz einfach, indem man sich

zuerst den gesamten Gleisplan im Maßstab 1:1 ausdruckt - das

ergab 280 DIN A4 Seiten! Um Druckertinte zu sparen, wurden die Trassen

nur als Linien angedeutet, was völlig ausreicht. Oder man

druckt sich nur die schwierigen Bereiche aus und spart so Papier.

Wichtig ist, dass man die Kreuzchen in den Ecken zur Ausrichtung der

nächsten Seite und ein Raster - z. Bsp. 20cm - mit ausdruckt.

Wenn jetzt eine Flexgleisstrecke mit schön geschwungenem Bogen zu bauen ist, suche ich mir die passenden Seiten aus meinem Ordner, klebe sie aneinander, schneide die komplette Strecke aus und befestige den "Originalschwung" aus Papier mit etwas Weißleim auf der Sperrholzplatte. Nach dem Aussägen kriegt man das Papier mit etwas Schleifpapierunterstützung schnell wieder ab. Fertig!

Im nebenstehenden Beispiel war eine komplette Kehrtunnelstrecke mit Ausweichgleis zu bauen, die ich in einem Stück angefertigt habe. Das kostet zwar etwas Sperrholzabfall, aber durch das Herstellen in einem Stück vermeidet man alle vertikalen und horizontalen Knicke und Verschiebungen, was dem späteren Fahrbetrieb gut tut.

Hier

ein Bild vom "zweiten Bauabschnitt"!

Hier

ein Bild vom "zweiten Bauabschnitt"!

Eine Variante schrieb mir ein anderer Modellbauer:

"Statt hunderte von DIN-A4-Seiten auszudrucken für den Gleisplan, geht's einfacher über einen Plott-Service, z.Bsp. www.preiswertplotten.de (soll keine Werbung sein, es gibt bestimmt auch viele andere Firmen, die das anbieten)

Am übernächsten Tag kam per Post eine Rolle mit den Plänen. 4 Bahnen Papier, je 90cm breit und 490cm lang. Das deckte fast den ganzen Kellerraum ab. Dann ist das durchpausen der Gleistrassen mit Kohlepapier schnell erledigt."

Und noch ein Hinweis für weit

voraus schauende Mobahner:

Wenn Sie aufgrund Ihrer Planungen wissen, dass eine Trasse im

sichtbaren Bereich an einem Steilhang entlang führt oder

irgendwo ein Tunnelportal gesetzt werden soll, dann machen Sie die

Trasse an der Stelle gleich ein paar Zentimeter breiter, so dass Sie

später ein Fundament für die Stützmauer oder

das Portal haben. Das erspart Ihnen das sonst nötige seitliche

Anflicken.

Wie hoch soll eigentlich die Haupt-(Bahnhof-)Ebene über dem Fußboden sein?

Ich hatte die Höhe der

Spüle in unserer Küche gemessen und wollte 5cm

zulegen.

Zum Glück las ich einen Thread in der Newsgruppe

"de.rec.modelle.bahn" zu dem Thema, wo man sich ausführlich

darüber ausließ, mindestens 1,05m zu

wählen. Das habe ich dann auch gemacht und kann diese

Mindesthöhe nur empfehlen.

Man steht sowieso vor seiner Bahn, und

wenn man an der Landschaft arbeitet, bekommt man nicht gleich einen

krummen Rücken.

Außerdem sehen Sie bei der "Großen Bahn" im

allgemeinen die Züge auch nicht aus der Vogelperspektive.

Auf die Trassen wurde immer zuerst eine 3mm Schicht Hartschaum mit Bausilikon geklebt. Der Schaum dämpft etwas das Geräusch. Er erlaubt aber auch, die Gleise sauberer zu verlegen, weil man damit leicht Unebenheiten überbrücken kann. So wird der Anfang und das Ende von Steigungen ausgerundet oder Fugenstöße der Sperrholztrassen überdeckt. Sofern ein Fugenstoß auf einer Spante aufliegt, entsteht an der Stelle leicht ein Knick in der Steigung. Die Schaumstücke dürfen dann nicht auch an der Stelle zusammen stoßen und müssen mit Schleifklotz und -papier schön eben geschliffen werden.

Im sichtbaren Bereich wird der Schaum rostbraun vorgestrichen. Falls durch ein Fenster die Sonne auf den Schattenbahnhof fällt, sollte der Schaum auch dort gestrichen sein, da er nicht UV-beständig ist.

Die Befestigung der Schienen im nicht sichtbaren Bereich habe ich zuerst mit Schmelzkleber ausgeführt. Das geht zwar ganz gut, doch sind die Märklin Gleisschrauben zweifellos besser. Sie erlauben vor allem ein leichtes Lösen, falls man noch einmal an die Unterseite der Schienen dran muss oder den genauen Verlauf noch einmal korrigieren muss. Im sichtbaren Bereich habe ich sie ausschließlich eingesetzt. Ein Versuch mit billigen Baumarktschrauben schlug fehl. Der Durchmesser und Kopf war etwas größer mit der Folge, dass die Schrauben unter Digitalstrom standen und jedes Wagenrad einen Minikurzschluss verursachte. Da hatte ich am falschen Ende gespart....

Die Löcher für Märklinschrauben muss man bei Verwendung in Buchensperrholz mit 1,5mm leicht vorbohren, sonst dreht man die Schrauben in hartem Untergrund ab.

Achten Sie aber darauf, die Schrauben nicht fest anzuziehen. Wenn Sie mit den Schrauben die Schienen in den weichen Untergrund nach unten ziehen, entsteht eine Delle und besonders an Steigungen rutschen Ihre Loks durch. Also die Schrauben nur so weit fest drehen, dass der Schraubenkopf soeben die Schwelle berührt - nicht stärker anziehen!

Achten Sie überhaupt auf die Einhaltung der maximalen Steigung, verwindungsfreien Einbau und die Radien - siehe hier!

Besonders die Verlegung von K-Flexgleisen ist nicht so einfach, wie sie scheint:

Zum Einen sollte das Gleis von Hand vorgebogen sein und nicht etwa von Schraube zu Schraube in den gewünschten Radius gezogen werden. In dem Fall steht das Gleis nämlich unter Spannung und wenn Sie es später für Kontaktstrecken einseitig trennen, bekommen Sie wahrscheinlich einen Knick in die getrennte Schiene, wo später Züge häufig entgleisen. Man kann und sollte diese Gefahr verringern, wie es hier beschrieben ist, aber wenn man die Flexgleise vorher gar nicht biegt, wird auch diese Stelle aufspringen.

Zum Zweiten muss man sehr aufpassen, dass man nicht versehentlich einen zu engen Kurvenradius biegt. Der Radius R1=360 mm soll von allen Loks befahren werden können, was aber meist auch heißt, dass sie bei schon geringer Unterschreitung des Wertes entgleisen. Um das zu verhindern, habe ich mir eine Schablone aus hartem Sperrholz 10mm gemacht in der Länge und dem Radius von zwei gebogenen Schienen. Die Schablone ist 17mm breit. Wenn ich sie auf eine "verdächtige Stelle lege, sehe ich es sofort, wenn der Mindestradius unterschritten wurde. Rechts im Bild ist solch eine unkorrekte Verlegung zu sehen, die geändert werden musste.

Zum Dritten passiert es beim vorherigen Biegen leicht, dass man einen kleinen Knick im Flexgleis hat. Den kriegt man heraus, in dem man das Flexgleis mit ein paar zusätzlichen Schrauben unverrückbar und schön gerundet befestigt.

Ein Flexkreis in den Radius eines Industriekreises (R=295mm) zu bringen, ist fast nicht möglich. Wenn Sie dabei den kleinsten "Knick" einbauen, entgleisen hinterher die Züge. Und so rund kriegt man das Gleis fast nicht gebogen - es sei denn, Sie bauen sich eine Hilfsschablone aus gebogenen Hölzchen, die Sie neben das Gleis leimen als festen Anhaltspunkt.

Eine zweite Schablone, die ich mir

angefertigt habe, ist so groß wie 1 1/2 gerade +

ein gebogenes Gleis. Sie dient dazu, Verwindungen an Weichen

festzustellen.

Bei Weichenstraßen in Steigungen ist es fast nicht

möglich, ohne eine genaue Referenz einen verwindungsfreien

Einbau hinzukriegen. Gerade Weichen sollten aber ganz besonders

sorgfältig verlegt werden, um Entgleisungen zu vermeiden. Wenn

ich nun die Schablone auf eine passende Stelle der bereits verlegten

Schiene lege, sie einseitig aufliegt und auf der Gegenseite "Luft" hat,

weiß ich wieder, wo ich unterfüttern muss, um

Durchrutschen und Entgleisungen aufgrund plötzlicher

Steigungsunterschiede und Verdrehungen zu verhindern.

![]()

An einer Stelle der Anlagen stoßen zwei Weichen sozusagen "Rücken an Rücken" aneinander, so dass ein Kreisbogen eine Gerade tangiert. Ganz bestimmte Lokomotiven sprangen hier regelmäßig aus den Schienen und zwar kletterten deren hintere Achsen die Innenschiene hoch und sprangen dann nach innen aus der Schiene. Irgendwann nach zwei Jahren war ich es leid und habe mir geschworen, die Ursache zu finden. Das dauerte "ein wenig" und machte sicher 100 Testläufe notwendig. Dann wusste ich es:

Die Punktkontakte der Weichen sind bekanntlich über dem Herzstück erhöht, damit der Schleifer keinen Kurzschluss verursacht. Wenn nun eine Lok aus der Kurve auf die Weiche fährt, hebt sich der Schleifer, senkt sich wieder, um sich an der nächsten Weiche gleich erneut zu heben. Er fährt also "Achterbahn". Und dabei passierte es, dass der Schleifer beim Anheben auf die zweite Weiche mit seinem Ende in der Luft hing (da der PuKo an den Trennstellen zu niedrig war), vom vorletzten PuKo seitlich abrutschte und zwischen die PuKos und die Schiene geriet. Wenn die Lok jetzt weiter fuhr, schob er sich an dem Puko entlang, der ihn sanft aber unerbittlich zur Seite drückte, bis - Peng!

So schwierig die Diagnose war, so einfach

die Therapie:

Die beiden Punktkontakte rechts und links der Weichen-Trennstelle mit

einer Spitzzange etwas nach oben ziehen - die Schwelle also leicht

konvex biegen!

Jetzt hängt der Schleifer mit seinem Ende nicht mehr frei und

rutscht nicht mehr ab.

That's it. Nur das raus zu kriegen, war nicht einfach!

Eigentlich müsste es auch sinnvoll sein, die Schleifersohle an beiden Enden ein wenig seitlich abzuschrägen, damit sie wieder auf die PuKos rutschen können, wenn sie mal daneben geraten sollten - muss ich noch ausprobieren, nur habe ich bereits jetzt das Problem nicht mehr.

Kennen Sie das "Plock, plock, plock", dieses grauenhafte Geräusch, wie erst die Lokomotive und dann eine Reihe von Wagen auf den Fußboden knallt???? Ich möchte es nie wieder hören!

Bei

der Spantenbauweise sind die nicht sichtbaren Bereiche nun mal nach

unten offen, und wenn ein Zug - aus welchem Grund auch immer - aus den

Gleisen fliegt, dann.......

Bei

der Spantenbauweise sind die nicht sichtbaren Bereiche nun mal nach

unten offen, und wenn ein Zug - aus welchem Grund auch immer - aus den

Gleisen fliegt, dann.......

....wird er weich gefedert aufgefangen durch die unbedingt wichtige Absturzsicherung aus einem einfachen Kunststoff-Geflecht aus dem Garten Baumarkt. Die Abstände zwischen den Spanten werden mit passend zugeschnittenen Teilen davon gefüllt. Die eine Seite wird angetackert und die andere über zwei schräg eingebohrte Spax-Schrauben gehängt.

Wenn man von unten dran muss zum Arbeiten oder zum Aufgleisen, hängt man das Geflecht einfach einseitig aus.

Aber niemals wird bei mir die Bahn in

Betrieb genommen, wenn nicht alle Sicherungen eingehängt sind.

Das hat mir schon schlimme Unfallfolgen erspart.

![]()

Wenn

schließlich durch den Bau der Landschaft die

Schattenbahnhöfe nicht mehr einsehbar sind, ist eine

Überwachung sehr sinnvoll. Nehmen Sie nicht die billigste

PC-Kamera, darauf erkennt man nichts! Ich habe eine vom Logitec

genommen, die samt 3+5m USB-Verlängerungskabel 42,-- Euro

kostete. Trotz des langen Kabels arbeitet sie am PC einwandfrei und ist

am Kopf des großen Schattenbahnhofs festgeschraubt, wo sie 9

Gleise gleichzeitig überwacht.

Wenn

schließlich durch den Bau der Landschaft die

Schattenbahnhöfe nicht mehr einsehbar sind, ist eine

Überwachung sehr sinnvoll. Nehmen Sie nicht die billigste

PC-Kamera, darauf erkennt man nichts! Ich habe eine vom Logitec

genommen, die samt 3+5m USB-Verlängerungskabel 42,-- Euro

kostete. Trotz des langen Kabels arbeitet sie am PC einwandfrei und ist

am Kopf des großen Schattenbahnhofs festgeschraubt, wo sie 9

Gleise gleichzeitig überwacht.

Wichtig ist eine Zusatzbeleuchtung, denn im Schattenbahnhof

ist es schließlich im allgemeinen dunkel. Die klappt

hervorragend mit 3 superhellen weißen LED's (Reichelt LED

5-18000 WS) zu je 36 Ct. - mit einem Vorwiderstand von 150 Ohm an 15V

Gleichspannung angeschlossen. Man sieht deren Licht als schwachen

blauen Schein unter der Landschaft hervor leuchten (linker Pfeil).

Da die LED's einen sehr engen Abstrahlwinkel haben, kann man sie

einzeln so hin biegen, dass sie genau die dunklen Stellen des Bahnhofs

ausleuchten.

Nun ja - eigentlich hat die Aktion ja noch 186 Euro mehr

gekostet, denn anschließend war ein zweiter Bildschirm

fällig. Jetzt wird auf dem Bildschirm des Notebooks der

Gleisplan mit den fahrenden Zügen angezeigt und auf einem

zweiten Bildschirm daneben die Video-Überwachung (rechter

Pfeil) und alle Unterfenster des Steuerprogramms. Der Schirm ist damit

auch fast voll, und der "warmblütige

Stellwerkswärter" ist ständig über alles

informiert, was sich so auf seiner Anlage tut.

(Der Blaustich auf den Bildschirmen kommt vom Weißabgleich

der Digitalkamera! "In Natur" sieht das besser aus.)

![]()

Nach

Monaten und insbesondere, wenn bei einer teilweise fertigen Anlage noch

weiter gebaut wird, verblassen alle Farben durch eine deutlich

sichtbare Staubschicht. Was tun, ohne mit einem Staubsauger alle

Preiserlein und ähnliche Kleinteile wegzusaugen?

Nach

Monaten und insbesondere, wenn bei einer teilweise fertigen Anlage noch

weiter gebaut wird, verblassen alle Farben durch eine deutlich

sichtbare Staubschicht. Was tun, ohne mit einem Staubsauger alle

Preiserlein und ähnliche Kleinteile wegzusaugen?

Ein lieber Mensch hat mir dazu mal ein Zubehörset von Miele geschenkt, das MicroSet SMC 10. Es enthält vier kleine Staubsaugerdüsen sowie einen Reduzierschlauch und wird auf einen normalen Staubsauberschlauch aufgesteckt. Und beim Aufstecken klemme ich einen alten Nylonstrumpf zwischen die beiden Muffen, in dem sich versehentlich angesaugte Kleinteile sammeln.

Ich verwende immer die Düse mit der kleinen Bürste davor, weil bloßes Absaugen den festsitzenden Schmutz gar nicht löst. Das Ganze ist eine ziemlich langwierige Arbeit, aber wenn man einmal im Jahr 2 Stunden Geheule ertragen hat, ist die Anlage eigentlich immer ordentlich anzusehen.

Außerdem dreht "natürlich" ein Gleisstaubsauger seine Runden.

![]()

Sie werden Ihre eigene Philosophie darüber haben.

welches Werkzeug Sie verwenden.

Ich habe mehrfach am Anfang mit "Baumarktqualität" angefangen

und,

nachdem die Maschinchen "planmäßig verreckt" sind,

eine

bessere Qualität nachgekauft. Das hätte man auch

gleich

richtig machen können!

Dringend notwendig ist:

Nice to have ist:

und halt das übliche Kleinwerkzeug wie ein Uhrmacher-Schraubendreherssatz, kleine Zangen, Pinzetten etc.