Modellbahn

Tricks &Tipps

|

|

Modellbahn

|

|

Steuerpult

Stromversorgung

Kabel-Querschnitte

Messen der Digitalspannung

Tipp: - eigene Steuerleitung für Magnetartikel

Tipp: - separate Notabschaltung

Planung der Booster

Tipp: - Segmentieren Sie Ihre Anlage

Weichenantriebe

Optimierung von Conrad-Weichenatrieben

Weichenantriebe schützen

Decoder-Booster - mehr Kraft für Ihre Weichenantriebe

Schweisslicht

Oberleitung

unter der Anlage

die Energieversorgung der 2. Anlage

Von Anfang an bestand die Absicht, das Steuerpult separat von der Anlage aufzustellen und zwar in etwas erhöhter Position für den besseren Überblick. Wenn Besucher kommen, können die dann direkt an der Anlage stehen und ich werkele hinter ihnen am Computer herum. Aus dem gleichen Grund hat die Anlage auch einen L-förmigen Grundriss trotz des rechteckigen Raumes.

Ein

Einkauf bei IKEA war fällig:

Ein

Einkauf bei IKEA war fällig:

Aus dem "Billy"-Programm zwei Regale 80cm breit, 105cm hoch und ein

Eckteil, dazu ein extra hoher Bürostuhl ("Procent") und schon war das

Steuerpult fertig zum Ausbau.

Wenn ich die Bahn fahre, sitze ich in der Ecke des Pultes und die Füße finden Platz auf einem Eckboden unter dem die Stromversorgung installiert ist.

Links ist die Steuerzentrale flach eingebaut (im Bild eine Intellibox - später eine Tams MC), darunter der Hauptschalter für alle elektrischen Verbraucher. Vor dem Notebook kann ich eine trapezförmige Platte einlegen und habe so eine zusätzliche Arbeitsplatte für feinere Arbeiten (Decodereinbau, Lötarbeiten etc.). Und in den Regalen finden die wichtigsten Werkzeuge Platz.

Die ganze Anordnung hat sich sehr gut bewährt. Es ist einfach schööööön, die ganze Anlage aus der erhöhten Position im Blick zu haben.

![]()

Alle digitalen Steuergeräte benötigen eine externe Stromquelle von etwa 16V Wechselstrom. Die original dafür angebotenen Transformatoren sind einfach "sündhaft teuer".

Das Folgende ist nicht "politisch korrekt", was heißen soll, dass das nur jemand nachmachen sollte, der etwas Ahnung von elektrischen Installationsarbeiten hat (Sie wissen schon: "keine Verantwortung für die Folgen!").

Ich hatte noch einen Transformator in meinem Fundus von 12V /2x3A. Der ist für die Versorgung der Hausbeleuchtung vorgesehen, die ganz schön viel Energie verbraucht - doch davon später mehr!

Als eigentlichen Bahntrafo kaufte ich mir im

Elektronikladen, einen Transformator von 15V / 2x8A - ein "Mordstrumm"!

Einer der Sekundärkreise versorgt alle Magnetartikel,

der zweite Kreis mit 8A versorgt die zwei Booster. Dieser Trafo von

immerhin 240VA kostete 41 Euro, ein Bruchteil des sonst fälligen

Betrages!

Natürlich darf die 15V-Spannung nicht ohne Absicherung in

die Anlage fließen, sonst gäbe es irgendwann ein hübsches Feuerwerk. So

sind die beiden Sekundärausgänge aufgeteilt in 2x3 einzelne Stromkreise,

jeweils abgesichert mit einer 3A Feinsicherung.

Natürlich darf die 15V-Spannung nicht ohne Absicherung in

die Anlage fließen, sonst gäbe es irgendwann ein hübsches Feuerwerk. So

sind die beiden Sekundärausgänge aufgeteilt in 2x3 einzelne Stromkreise,

jeweils abgesichert mit einer 3A Feinsicherung.

Der Stromkreis für die Versorgung der Magnetartikel hat sogar extra eine

2A Sicherung, weil sonst die Gefahr besteht, bei Kurzschlüssen einen

Weichendecoder zu "verbraten".

Alternativ kann man auch für diesen Stromkreis einen extra Bahn Trafo verwenden - das kann das älteste "Schätzchen" sein, solange er eben nicht mehr als die "übliche" Stromstärke abgibt.

Mein großer Trafo hat nur 15V und nicht 16, wie es normal ist. Das war Absicht, denn die Leerlaufspannung ist in Wirklichkeit 15,7V und die Anlage wird ihn kaum so belasten können, dass er unter 15V absinkt, was noch immer völlig ausreicht.

Beide Trafos, Steckdosenleisten und Sicherungen sind unter einer heraus zu nehmenden Bodenplatte im Eckteil des Steuerpultes untergebracht und so vor versehentlicher Berührung geschützt. Natürlich sind die Primärstromkreise der Trafos zusätzlich isoliert in einer geschlossenen Verteilerdose. Aber "VDE-gerecht" ist das Ganze natürlich nicht!

Und bei dem neuen "Projekt 2010" habe ich dann von Anfang an alles noch ein wenig besser gemacht. Siehe den Schluss dieses Artikels!

![]()

Kurzschlüsse sind nie ganz zu vermeiden. Wenn sie passieren, muss das für das Steuergerät klar bemerkbar sein, damit es sofort abschaltet, keine Kriechströme entstehen und die Booster nicht überhitzen. Klingeldraht als Verbindung zwischen dem Steuergerät (Intellibox o.ä.) und den Gleisen ist definitiv ungeeignet. (Zum den Schutz des Boosters vor Überlastung siehe hier!)

Das

gilt natürlich noch verstärkt, wenn das Steuerpult neben der Anlage

steht, wodurch längere Kabelwege unvermeidlich sind. So läuft bei mir

ein doppeltes Kraftstromkabel mit je 4x2,5qmm vom Steuerpult durch einen

flexiblen Kabelkanal zu einem Anlagenfuß und von dort L-förmig durch das

ganze Spantengerüst. Bis zum Ende sind es etwa 10 Meter. Die oberen vier

Drähte auf dem Bild führen Digitalspannung von den Boostern und

Masse. Die unteren vier sind für die 16V Dauerstromversorgung der

Magnetartikel, der 16V Beleuchtung, der 12V Beleuchtung und wieder

Masse.

Das

gilt natürlich noch verstärkt, wenn das Steuerpult neben der Anlage

steht, wodurch längere Kabelwege unvermeidlich sind. So läuft bei mir

ein doppeltes Kraftstromkabel mit je 4x2,5qmm vom Steuerpult durch einen

flexiblen Kabelkanal zu einem Anlagenfuß und von dort L-förmig durch das

ganze Spantengerüst. Bis zum Ende sind es etwa 10 Meter. Die oberen vier

Drähte auf dem Bild führen Digitalspannung von den Boostern und

Masse. Die unteren vier sind für die 16V Dauerstromversorgung der

Magnetartikel, der 16V Beleuchtung, der 12V Beleuchtung und wieder

Masse.

Die beiden Massekabel sind bei mir verbunden, was man

bei Verwendung des neuen "Märklin Systems" wohl nicht machen darf.

Da aber ALLE Verbraucherströme über Masse zurückgeführt werden, ist es nur

folgerichtig, dass dieses Kabel doppelt so stark ist - 5qmm im Querschnitt.

Bei maximal 10A Stromverbrauch der ganzen Anlage errechne ich im

ungünstigsten Fall einen Spannungsabfall von etwa 0,5 Volt!

Von den Zentralleitungen gehen alle 1,5 bis 2m Stichleitungen in die Schienen, so dass auch dort kein nennenswerter Spannungsabfall vorkommt. Dafür genügt einfaches Telefonkabel - s.u.!

Einmal habe ich meine ehem. Intellibox verbraten, als ich

einen "Kriechstromkurzschluss" hatte und immer wieder die "go-Taste"

gedrückt habe, um den Fehler zu finden. Das ging solange, bis die

Endstufe durchgeschmort war. Immerhin war der Servicetechniker bei

Uhlenbrock ganz begeistert, als er hörte, dass ich Kabelquerschnitte von

2,5qmm verwende! Uhlenbrock hat die Box übrigens kostenfrei repariert.

Also:

Bei Kurzschlüssen nach dem dritten Mal "go-Taste" immer ein paar Minuten

warten zum Abkühlen der Endstufe!

Die Kraftstromkabel stammten aus der "Graffelkiste" meines Hauselektrikers. Jeder Installationsbetrieb hat solche Reste rum liegen und gibt sie für kleines Geld ab. Aus der gleichen Quelle stammen alle Steuerleitungen für Rückmelder, Stichleitungen, Beleuchtungen etc. Das sind 8-, 12- oder 24-paarige ehemalige Telefonleitungen, die bei ihm in Massen herumlagen. Ein 10m langer Abschnitt gibt gleich 240m Steuerleitung. Einfacher geht es nicht, der festere Draht lässt sich auch besser verlegen als hochflexible Litze und dicker ist er auch!

Für das neue "Projekt-2010" habe ich bei meinem

Elektriker einen Ring von 12m Kabel erbeutet mit 50 Paar Drähten. Das

sind mal eben 1,2 Kilometer Kabel und sollte für die ganze Anlage

ausreichen. Die Spannungsversorgung von der Kurzschlussabschaltung zu

den 12 Segmenten erfolgt jeweils durch 1,5qmm Kabel - ganz normales

NYM-Haushaltskabel. Als Rückleiter (Masse) hat er mir ein "Erdungskabel"

mitgegeben mit einem Querschnitt von 16qmm!!! Noch Fragen?

![]()

Sie sollten wirklich keine Kabel im Elektronikversand oder gar beim

Hersteller der Modellbahn kaufen. Das geht bei jedem Elektrohandwerker

billiger und dessen Kabel ist obendrein besser geeignet!

Im Übrigen ist es sinnvoll, sich an das "Märklin-Farbschema" zu halten:

rot für Digitalstrom

braun für Masse

gelb für Magnetartikel

blau für deren Masseleitungen

und da Sie am meisten Rückmeldekabel benötigen, nehmen Sie dafür die Farbe weiß.

Es bleibt noch schwarz für den Digitalstrom der Booster und

grün für Sonderzwecke wie Lautsprecherleitung, Stromversorgung der LED's, Notabschaltungs-Ringleitung etc.

So finden Sie sich schon anhand der Farbe besser zurecht. Alle dünnen Leitungen werden mit dem Tacker an den Spanten entlang befestigt. Großartige Kabelkanäle spare ich mir dabei, denn soviel "Kabelverhau" entsteht gar nicht bei digitaler Steuerung und vorheriger sorgfältiger Planung.

Spezielle Feinheiten zur Erdung der Anlage und insbesondere der S-88 Busleitung finden Sie hier:

![]()

![]()

Inzwischen habe ich meine automatische Kurzschlussabschaltung realisiert. Sie arbeit deutlich schneller, aber das folgende gilt auch dafür:

Ich habe einen Klingeldraht mit Digitalstrom direkt von der Steuerzentrale durch die ganze Anlage gezogen und daran hängen nur die Magnetartikel-Decoder. Wohlgemerkt - es handelt sich um die (rote) Steuerleitung, während die eigentliche Stromversorgung (gelb) sowieso separat direkt von der dicken Ringleitung erfolgt! Wenn Abschnitte der Anlage abgeschaltet sind, fährt dort zwar keine Lok mehr, aber die Magnetartikel schalten wegen der separaten Steuerleitung dennoch.

Leider hatte die spätere Tams-Zentrale keinen eigenen Booster, so dass einer der Booster auch die Magnetartikel steuern muss. Komfortabler wäre es, den Magnetartikeln einen eigenen Booster zu "spendieren" oder eine Zentrale zu wählen, die einen Booster eingebaut hat. Notwendig ist es aber nicht - siehe den Beitrag über die Kurzschlussabschaltung

Noch einmal: Dicke Ringleitung oder nicht - das Kabel für die eigentliche Stromversorgung der Magnetartikel (gelb) muss mit maximal 2,5 A abgesichert sein (Feinsicherung flink), um die Weichendecoder bei Kurzschluss zu schützen!

![]()

Dazu

verlegt man erstmal eine Ringleitung mit Tastern an allen Ecken der

Anlage und im Abstand von höchstens 2 Metern an den Seiten. Ein weiterer

Taster sitzt an der Steuerzentrale.

Wenn etwas entgleist oder aus anderen Gründen die Anlage sofort gestoppt

werden muss, kann man eingreifen, ohne erst zum Steuerpult laufen zu

müssen.

Die Ringleitung ist mit einem Rückmeldekontakt verbunden, der im

WDP-Programm als Notaus-Kontakt definiert ist.

Das ist die „übliche Lösung“ und so habe ich es nicht gelassen:

Zum Einen dauert die Reaktion auf einen Tastendruck vergleichsweise lange. Bis der Rückmelder seine Botschaft an den Computer gegeben hat, der eine Anweisung an die Zentrale sendet und diese den Strom abschaltet, vergehen 0,5 bis 1 Sekunde und in der Zeit kann viel "Crash" passieren.

Zum Zweiten funktioniert die ganze Notaus-Tasterei natürlich nicht, wenn die Ursache der Notsituation ein Problem mit dem Programm oder dem Computer ist oder die Zentrale mal eben einen "Reset" gemacht hat. Wenn Sie dann nicht am Steuerpult stehen, können Sie so viele Taster drücken wie Sie wollen.....

Und zum Dritten hat es mich immer gestört, dass ich nicht nach Behebung des möglichen Schadens die Anlage in gleicher Weise sofort wieder einschalten konnte, sondern erst zum Steuerpult zurücklaufen musste.

Die

Problemlösung ist verblüffend einfach, nachdem ich erst mit

elektronischen Schaltungen, entprellten Tastern und ähnlichem mein Glück

versucht hatte.

Die

Problemlösung ist verblüffend einfach, nachdem ich erst mit

elektronischen Schaltungen, entprellten Tastern und ähnlichem mein Glück

versucht hatte.

Es geht nämlich viel einfacher mit einem „Stromstoßschalter“.

Sie wissen nicht, was das ist? Der sitzt in jedem Treppenhaus:

Taster drücken – Licht geht an; Taster erneut drücken – Licht geht aus;

Taster wieder drücken…… richtig, Sie wissen schon!

Das ist genau das, was wir brauchen und man kriegt es bei

Reichelt unter Art Nr. „FIN

26.02.8.024“ für ganze 5,35 Euro. Drinnen sitzt eine Spule, die bei

jedem Anziehen eine kleine Nockenwelle um einen Zahn weiter schaltet,

die dann in halber Frequenz den Strom sperrt und wieder frei gibt.

Das Gute Stück braucht eigentlich eine Steuerspannung von 24 Volt,

funktioniert aber auch mit „unseren“ 16 Volt einwandfrei - und schon ist

die ganze Not-Aus-Tasterei fertig!

Wie gesagt: Einmal drücken: Alles steht / wieder drücken: Alles fährt

weiter.

Da hat es schon so viele Beiträge zum Thema „Notabschaltung“ in den

Foren gegeben mit kurzgeschlossenen Boosterausgängen, Schraubenzieher

auf den Gleisen (!) und ähnlichem und dabei geht es so einfach!

Unglaublich und dringend zum Nachmachen empfohlen! Diesen

Stromstoßschalter braucht JEDER Mobaner!!! Sie auch!

Varianten:

Wenn man mehr als zwei Booster einsetzt, ist es der einfachste Weg, die gemeinsame Stromversorgung (gelbes Kabel) mit einem Kontakt des Stromstoßschalters zu unterbrechen. Dann steht die ganze Anlage! Das ist die "brutale Methode!"

Wenn man aber einen Booster auch für die Magnetartikel einsetzt, muss man den immer laufen lassen und über den zweiten Kontakt des SSS dessen Ausgang unterbrechen und zwar nach dem Abgang der Steuerleitung für die Magnetartikel.

Wer mehr als zwei Booster einsetzt, kann schließlich den zweiten Kontakt

des SSS benutzen, um ein mehrpoliges extra-Relais zu schalten, an dem

die restlichen Booster hängen.

Das sollte eigentlich "State of the Art" sein. Sie können glatt ein

6-poliges Relais verwenden, das an dem SSS liegt und damit weitere 6

Booster abschaltet.

Es liegt in der Natur einer Flip-Flop-Schaltung – und das ist ein

Stromstoßschalter -, dass bei erneutem Druck auf einen Taster der Strom

wieder da ist.

So kann man mit dieser Einrichtung sehr schön an weit entfernten Stellen

Testfahrten machen, wenn ein Zug immer an der gleichen Stelle entgleist.

Durch mehrfaches Ein- und Ausschalten und anschließendes rückwärts

schieben kann man die Lok so oft über die kritische Stelle schicken, bis

man die Ursache des Entgleisens gefunden hat.

Sonst ginge das nur mit einer Fernsteuerung der Zentrale oder einer

zweiten Person.

Das Ganze hat sich bestens bewährt.

Schließlich gibt es noch eine Möglichkeit, mit der Notabschaltung durch den SSS auch den Rechner still zu legen, ohne gleich zum "Hammer" einer Notabschaltung des Programms zu greifen:

Dazu braucht man einen weiteren Kontakt am SSS - bei mir realisiert durch ein weiteres kleines Relais -, welcher einen S-88 Rückmeldekontakt auf Masse legt, in dem Moment, wo das Relais abschaltet. Wenn man also den SSS betätigt, wird dieser Kontakt geschlossen und ein "virtuelles" Gleisstück im Gleisbild des Steuerprogramms leuchtet rot auf. Ich habe für dieses virtuelle Gleisstück eine "markante" Rückmeldenummer gewählt, die "1". Und diese 1 wird nun beim Stellen ALLER Fahrstraßen mit abgefragt. Wenn das Gleisstück aufleuchtet, lässt sich keine Fahrstraße mehr neu stellen. Dem Rechner läuft zwar der "elektronische Schweiß" aus dem CD-Laufwerk, aber außer wie wild im Kreis herum zu rennen, tut das Programm nichts mehr, bis man den SSS wieder einschaltet.

Problem gelöst! - und hier gibt es weitere Tipps dazu.

Vielfach liest man, dass ein Steuergerät bzw. ein Booster nicht mehr als drei komplette Züge versorgen könne. Vor allem nicht, wenn sie beleuchtet sind. Ich kann das nach meiner Praxis nicht bestätigen.

In der ersten Ausbaustufe meiner Anlage standen 12 Züge auf dem Gleis von denen maximal 7 gleichzeitig fuhren. Das schaffte die Intellibox problemlos, ohne sich einmal zu überhitzen. Der Stromindikator von G. Boll zeigte niemals "rote Balken" an. Der Grund für diese hohe Belastbarkeit liegt darin, dass

der Nennstrom eines Decoders nur erreicht wird, wenn der Zug - womöglich am Berg - anfährt. Wenn er in Fahrt ist, braucht er viel weniger Strom als die angegebenen max 1 A.

ich als Beleuchtung ausschließlich LED's einsetze. Ein kompletter Schnellzug mit vier Wagen + Gepäckwagen zieht höchstens 90mA, also nur etwa 10% des Nennstroms einer Lok. Und da ich etwa zur Hälfte Güterzüge fahre, verkleinert sich das Problem weiter. In Schattenbahnhöfen schalte ich die Beleuchtung sowieso automatisch per Programm ab.

Anfang 2006 nach der Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe mit etwa 25 und noch später 35 Loks auf den Gleisen habe ich dann zusätzlich zwei Booster angeschlossen (ebenfalls von G. Boll). Diese steuern die drei Stromkreise (einer für den Innenkreis und einer für Außen plus Bergstrecke). Jetzt habe ich "Power ohne Ende" und die Steuerzentrale ist nur noch mit der Steuerung der Magnetartikel beschäftigt.

In der Nachfolgeanlage versorgen zwei 5A-Booster sogar inzwischen 66 Lokomotiven - völlig problemlos!

Inzwischen habe ich Messversuche gemacht, wie viel Strom meine Züge wirklich brauchen. Es bestätigte sich der Eindruck, dass es erstaunlich wenig ist:

Erstmal ist festzustellen, dass man mit einem normalen Multimeter keinen Digitalstrom messen kann. „Wer so misst, misst Mist!“ Die Digitalspannung ist eine unregelmäßig pulsierende Rechteckspannung und müsste schon mit einem „Oszilloguck“ analysiert werden, mit dem ich nicht umgehen kann.

Aber jeder kann den Eingangsstrom aller Booster messen, denn das ist normaler Wechselstrom, und dann muss man eben die „Verlustleistung“ der Booster schätzen und gedanklich abziehen.

Hier die Ergebnisse:

Die Ruhestromaufnahme mit etwa 5 Loks mit eingeschalteter Stirnbeleuchtung war 1,0 A - jeweils für meine ganze Anlage.

Sobald mein „Stromfresser“, der Kaiserliche Hofzug mit 5 konventionell beleuchteten (also noch Glühlampen!) Schnellzugwagen dazu kam, flossen 1,7 A in beide Booster.

Im Normalbetrieb pendelte die gesamte Stromaufnahme meist bei 2,2 A, wenn zwischen 4 und 6 Züge fuhren.

Als absolute Peak-Belastung erschien einmal 3,2 A bei 8 gleichzeitig fahrenden Zügen.

Mit 10% Reserve und unter Abzug der Booster-Verlustleistung brauchen 8 fahrende Züge im Durchschnitt also weniger als 3 A – erstaunlich wenig, oder?

![]()

Das ganze Schienennetz sollte nicht nur sorgfältig in die Abschnitte für die geplanten Booster unterteilt sein.

Es ist vielmehr ganz wichtig, weitere Trennstellen

einzubauen. So ist bei mir die

doppelgleisige Parade- und die Bergstrecke jeweils noch einmal zweigeteilt und das

Betriebswerk und der Schattenbahnhof ebenfalls getrennt. So konnte ich über Schalter am Steuerpult wie auch

unterhalb der Anlage bei einem Kurzschluss die Anlage abschnittweise

stromlos machen, um schnell die Ursache zu finden. (Die Schalter flogen

später wieder raus, doch das ist ein anderes Thema!)

Wer einmal das "Vergnügen" hatte, ein defektes K-Gleis aufzuspüren zu

dürfen, das ab und zu Kurzschlüsse verursachte, weiß diese Segmentierung

zu schätzen.

Als Faustregel würde ich vorgeben, dass bei Spur H0 mindestens pro 1,5 qm Modellbahngröße ein Segment vorhanden sein sollte. Die Art der Aufteilung bei mir geht schon aus dem "Namen" der Segmente hervor:

Außenkreis links und rechts

Innenkreis links und rechts

Betriebswerk/Schattenbahnhof

Bergstrecke linke und rechts

Durch solche Segmentierung können Sie später - falls es nötig wird - leicht zusätzliche Booster anschließen. Vor allem aber können Sie verhindern, dass es zu Kurzschlussabschaltungen kommt - doch davon später mehr!

Von einem weiteren Trick habe ich selbst erst gehört, als es für mich

schon "zu spät" war:

Wenn Sie einen Schattenbahnhof bauen, an dessen innerstes Gleis Sie

später nicht mehr heran kommen, ohne die Gleise davor leer zu fahren,

dann ist der GAU (der "größte anzunehmende Unfall"), wenn die Lok auf

dem innersten Gleis einen Kurzschluss verursacht. Jetzt können Sie

nämlich die Züge davor auch nicht mehr bewegen.

Wenn Sie also solche Gleise haben, sollten Sie sie mit einfachen mechanischen Schaltern ebenfalls einzeln abschalten können. Dann können Sie das "kranke" Gleis still legen, den Schattenbahnhof leer fahren und die Lok wieder auf die Schienen stellen.

![]()

Weichen mit Handschaltung sind aus Startpackungen sehr günstig zu beziehen. Am Anfang war ich der Meinung, bei Ausfahrweichen, die nur in einer Richtung befahren werden, auf einen elektrischen Antrieb verzichten zu können. Das hat sich aber nicht bewährt, denn immer mal wieder kommt es vor, dass man eben doch zurückfahren muss, und wenn die Weiche dann falsch steht, entgleist der Zug. Das passiert besonders gern in unzugänglichen Schattenbahnhofsbereichen! So sind inzwischen alle Weichen nachträglich mit einem Antrieb versehen worden.

Eine "Einfachversion von Schattenbahnhof-Ausfahrweichen" kann man sich dadurch bauen, dass man die Rückstellfeder in der Weiche ausbaut. Dann wird der ausfahrende Zug die Weiche in Ausfahrrichtung drücken und so bleibt sie dann stehen - selbst wenn der Zug noch mal zurückgerollt wird. Das kostet gar nichts, ist aber natürlich nicht so flexibel wie ein eigener Antrieb der Weiche.

Der "normale" Märklin K-Gleis-Antrieb lässt sich leicht

nachträglich anstecken. Leider ist er in der Praxis nicht immer

zuverlässig. Er verfügt über Endabschalter, und die schalten nicht immer

korrekt, wenn sie z. Bsp. verölt sind. Wenn man aber eine Computersteuerung verwendet, die sowieso nur

kurze Impulse sendet, ist die Endabschaltung überflüssig. Man kann sie

leicht mit zwei Lötpunkten an den beiden Enden des Antriebes

überbrücken, indem man so die beiden über die Endschalter laufenden

(gelben) Leiterbahnen endgültig miteinander verbindet.

Anscheinend hat Märklin diesen Fehler inzwischen bemerkt, denn bei

neueren Antrieben sind die Endschalter anders konstruiert. Ob der Fehler

dabei noch auftritt, kann ich nicht sagen.

Die "Hohe Schule" der Weichenantriebe ist natürlich der motorische Antrieb - "unterirdisch" eingebaut. Das beste sind dabei offensichtlich die Servoantriebe, die schön langsam, fast geräuschlos und präzise schalten, wie es bei Flugmodellen auch notwendig ist. Dazu gibt es spezielle Servodecoder.

Deutlich simpler ist der Weichenantrieb

von Conrad-Electronic, der im Preis sehr günstig ist. Er hat zwei

(funktionierende!) Endabschalter und kann so mit jedem normalen

Schaltdecoder mit bi-stabilen Relais betrieben werden, wodurch die ganze

Kombination ein preiswerter Weichenantrieb wird (12

Euro/Weiche einschl. 1/4 Schalt-Decoder (von IEK)!).

Das Gerätchen ist in manchen Foren etwas mit "Naserümpfen" bedacht

worden - bei dem Preis durchaus verständlich! Ich persönlich finde, dass

der Antrieb qualitativ ordentlich ist und "mein Moba-Leben" sicherlich

überdauern wird. Ein Kollege hatte mal einen Dauertest damit gemacht, und

nach etwa 12.000 Schaltungen versagte das Teil tatsächlich. Nun ja......

Wie viele Jahrzehnte sind das in der Praxis?

Das Schaltgeräusch des Antriebs liegt nach dem nachstehend beschriebenen

Umbau nicht höher als bei den

modernen Original-Antrieben und deutlich niedriger als bei den älteren

Elektro-Antrieben.

Wenn Sie ein Bastler sind und den Antrieb ein wenig optimieren wollen, dann finden Sie hier ein paar Ideen dazu.

Ein solchermaßen unsichtbar unter der Platte eingebauter

Weichenantrieb ist einfach gut - auch wenn der Montageaufwand

natürlich deutlich höher ist als das einfache Anklipsen eines

Märklin-Antriebs!

Ein solchermaßen unsichtbar unter der Platte eingebauter

Weichenantrieb ist einfach gut - auch wenn der Montageaufwand

natürlich deutlich höher ist als das einfache Anklipsen eines

Märklin-Antriebs!

Und nach 6 Jahren Erfahrung mit 5 verschiedenen Antrieben - und vor allem auch mit Servos - habe ich meine eigenen Erfahrungen mal zusammen gefasst.

Vor allem von den Servoantrieben bin ich inzwischen ziemlich begeistert. Auf dem nebenstehenden Video sieht man ein Flügelsignal bei der Arbeit.

![]()

![]()

Bei einigen meiner Märklin K-Gleis Weichen hatte ich immer wieder Schaltprobleme. Besonders wenn mal einige Tage lang der Antrieb unbenutzt blieb, klemmte er bei der folgenden ersten Benutzung, und ohne meine "Unfall-Vermeidungsschaltung" würde es einen Unfall gegeben haben. Dieses Phänomen haben natürlich nicht alle Magnetartikel - nicht die Conrad-Antriebe, nicht die alten K-Gleis Antriebe (die fest angebauten!) und nicht die Signale - aber eben die neueren K-Gleis-Antriebe!

Nun

verwende ich ausschließlich Weichendecoder von IEK,

die eine separate Spannungseinspeisung für die Magnetartikel erlauben. Das geht

auch mit einer Reihe von anderen Decodern - z. Bsp. von Litfinski - und erspart

es, teuren Digitalstrom zum Schalten von Weichen zu verwenden. IEK gibt an, dass

man zur Erhöhung der Schaltungssicherheit als Fremdspannung eine Gleichspannung

von bis zu 18 Volt einspeisen könne statt der üblichen 16V Wechselspannung der

Märklin-Trafos.

Nun

verwende ich ausschließlich Weichendecoder von IEK,

die eine separate Spannungseinspeisung für die Magnetartikel erlauben. Das geht

auch mit einer Reihe von anderen Decodern - z. Bsp. von Litfinski - und erspart

es, teuren Digitalstrom zum Schalten von Weichen zu verwenden. IEK gibt an, dass

man zur Erhöhung der Schaltungssicherheit als Fremdspannung eine Gleichspannung

von bis zu 18 Volt einspeisen könne statt der üblichen 16V Wechselspannung der

Märklin-Trafos.

Das würde aber nur gehen, wenn man einen eigenen Trafo nehmen würde, dessen "Masse" (braun) nicht mit der Masse der Bahn verbunden ist. Dann könnte man einen Brückengleichrichter zwischen gelb und braun legen, einen Kondensator dahinter schalten und womöglich mit einem Festspannungsregler genau 18V Gleichspannung erzeugen, deren PLUSpol mit der Bahnmasse (braun) verbunden werden könnte. Eine andere Möglichkeit wäre ein überzähliges Gleichstromnetzteil (eines der vielen Steckernetzteile, die im Haushalt so rumfliegen.) Es müsste eben auch der Pluspol mit Masse verbunden werden. Wie gesagt: Ohne einen separaten Trafo gäbe es in dem Moment einen formidablen Kurzschluss!

Nun - solch einen extra Trafo hatte ich aber nicht mehr und habe eine

ganz einfache Lösung gewählt, die auch funktioniert und von der ich anschließend

hörte, dass sie schon seit 6 Jahren im WDP-Forum unter "Tipps&Tricks"

veröffentlicht ist - ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil!

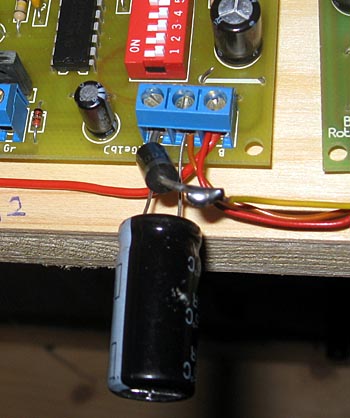

![]()

Ich habe einfach in die gelbe Zuleitung eine dicke Diode gelötet

(der Typ von 5A, den ich auch für den Diodentrick

verwende). Die Diode kommt mit der Kathode (dem Ring) in Richtung Trafo, denn

Bahnmasse (braun) ist der Pluspol! Und hinter die Diode direkt am Decoder kommt

ein größerer Elko - z. Bsp. 3.300 mF/35 Volt (Minuspol am gelben Draht, Pluspol

am braunen!).

Das ist schon alles! Rechts im Bild sieht man die ganze Schaltung, bestehend aus

nur zwei Bauteilen.

Es fließt jetzt nur noch eine Halbwelle durch die gelbe Leitung, was zu einer extrem pulsierenden Gleichspannung führt. Der große Elko aber glättet diese Halbwelle auf etwa der 1,4fachen Wechselspannung - ich messe an meinem Decodereingang/am Elko etwa 20,4 Volt. Damit wird jetzt die Weiche betrieben - 20,4 Volt Gleichspannung statt 16 Volt, und man merkt es sofort an dem lauteren und satten Schaltgeräusch.

Und genau wegen dieses etwas lauteren Schaltgeräusches habe ich meine Magnetartikel-Verdrahtung so geändert, dass alle Problemweichen auf genau zwei Decodern sitzen, und die haben den beschriebenen "Decoder-Booster" bekommen. Alle anderen Decoder laufen dagegen unverändert wie bisher.

Die Zuverlässigkeit der K-Gleis Weichen mit ansteckbaren

Antrieben hat sich damit erheblich verbessert.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die so aufgepeppten Antriebe alle mit

Polymerwiderständen gegen Durchbrennen sichern - s.o.!

![]()

In jedem Eisenbahn-Betriebswerk gibt es ständig etwas zu schweißen, und wenn man die Lichteffekte gut hinbekommt, ist das durchaus ein "Hingucker".

Für meine Anlage habe ich einen Bausatz bei Conrad für 9,95 Euro

erworben (Art.-Nr. 210148 - LN), der von der Firma Tams hergestellt wird. Ich

habe die Teile selbst auf der Platine zusammen gelötet, was völlig

unproblematisch ging. Empfohlen wird der Anschluss blauer Glühbirnchen. Ich habe

statt dessen 5 hochweiße und extra helle LED genommen (Reichelt Art.Nr. LED

5-18000 WS) mit einem Vorwiderstand von je 220 Ohm. Die ganze Schaltung wird mit

12V Wechselspannung betrieben. Die 5 LED's kamen auf einen kleinen

Platinenstreifen und sitzen im Lokschuppen unterhalb des Fensters so angebracht,

dass man von außen nicht in den Lichtstrahl hinein sehen kann.

Für meine Anlage habe ich einen Bausatz bei Conrad für 9,95 Euro

erworben (Art.-Nr. 210148 - LN), der von der Firma Tams hergestellt wird. Ich

habe die Teile selbst auf der Platine zusammen gelötet, was völlig

unproblematisch ging. Empfohlen wird der Anschluss blauer Glühbirnchen. Ich habe

statt dessen 5 hochweiße und extra helle LED genommen (Reichelt Art.Nr. LED

5-18000 WS) mit einem Vorwiderstand von je 220 Ohm. Die ganze Schaltung wird mit

12V Wechselspannung betrieben. Die 5 LED's kamen auf einen kleinen

Platinenstreifen und sitzen im Lokschuppen unterhalb des Fensters so angebracht,

dass man von außen nicht in den Lichtstrahl hinein sehen kann.

Die LED's entsprechen viel besser der Farbe von Schweißlicht, und billiger als

Glühlämpchen sind sie auch.

Das Ganze sieht recht echt aus, obwohl ich persönlich das

Problem habe, dass meine Anlage im Jahre 1930 "spielt", und da gab es vermutlich

noch gar keine Elektro-Schweißgeräte. Aber man muss es ja nicht übertreiben mit

der Epoche-Reinheit!

Die Lok, die aus dem Schuppen herausschaut wie auch die Fahrwerks- und

Kesselteile stammen übrigens von einem Revell-Bausatz.

Die Schaltung der Schweißeinheit erfolgt über ein Schaltrelais (Typ K84), das in meinem Steuerprogramm mit einem Schaltersymbol bedient wird. So arbeitet das Schweißlicht nicht andauernd.

Aber das geht natürlich auch noch eleganter zu lösen:

Man kann im WDP-Programm mit zwei Stellwerkswärtern ein automatisches Zählwerk

konfigurieren, das immer z. Bsp. von 99 rückwärts zählt und bei Null wieder von

vorn anfängt.

Man kann im WDP-Programm mit zwei Stellwerkswärtern ein automatisches Zählwerk

konfigurieren, das immer z. Bsp. von 99 rückwärts zählt und bei Null wieder von

vorn anfängt.

Entsprechend einer Idee von Dirk Streuber benutzt man dazu einen Stellwerkswärter und einen virtuellen Schalter. Der Stellwerkswärter soll, wenn der Schalter auf rot steht, ihn auf grün stellen und ein Zählersymbol um die Zahl 1 vermindern; sonst soll er ihn auf rot stellen. Auf diese Weise schaltet der Schalter etwa 1x pro Sekunde um und das Zählersymbol wird um 1 verringert. Ein zweiter Stellwerkswärter setzt das Zählersymbol auf 99, wenn es auf 0 angekommen ist.

Einen solchen dauernd laufenden Zähler kann man natürlich auch für andere Zwecke benutzen, z. Bsp. zum Ein- und Ausschalten verschiedener Kirmes-Geräte, Tag- und Nachtsteuerung auf der Modellbahn, Geräuschgeneratoren, etc.

Wenn man nun solch einen rückwärts laufenden Zähler hat, kann man den natürlich auch zum Ein- und Ausschalten des Schweißlichtes benutzen. Bei mir machen auch das wieder zwei Stellwerkswärter: Der eine schaltet es bei einem Zahlenwert von 90 ein und der andere bei 45 aus. So wird nur während etwas weniger als der Hälfte der Zeit "geschweißt", und das sieht recht gut aus.

![]()

Für das separate Steuern verschiedener Loks auf einem Gleis benötigen Sie keine Oberleitung mehr, solange Sie digital fahren. Das ist ja gerade das Schöne an dem System. Was also tun mit meinen E-Loks?

Im Moment tue ich gar nichts und habe die Stromabnehmer mit einem Tropfen Uhu-Plus auf die Zugfedern in halber Höhe fixiert. Vielleicht baue ich später mal eine Oberleitung als Attrappe nur im sichtbaren Teil der Anlage - aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Im Moment ist mir eine Oberleitung einfach zu "fitzelig".

![]()

Unter

der Anlage

Unter

der AnlageHier mal ein Blick unter die Anlage im Frühjahr 2008.

Ich weiß ganz sicher, dass es bei vielen Kollegen "ordentlicher" aussieht und zweifellos kann man die Kabel "schöner" verlegen.

Aber der Strom fließt auch um Ecken herum und es funktioniert.

Schauen wir mal nicht so genau hin - einer Dame schaut

man ja auch nicht unter den Rock!

![]()

![]()

Nach den Erfahrungen von 5 Jahren sollte bei der

Nachfolgeanlage natürlich alles gleich "richtig" gemacht werden. Sehen

Sie hier:

Nach den Erfahrungen von 5 Jahren sollte bei der

Nachfolgeanlage natürlich alles gleich "richtig" gemacht werden. Sehen

Sie hier: