Modellbahn

Tricks &Tipps

|

|

Modellbahn

|

|

Steuerung

SteuerungAutomatisch oder nicht?

Programmauswahl

Tipp: - Überwachen Sie alle Gleise!

Tipp: - Der Diodentrick zum sicheren Anfahren

Tipp: - Planen Sie Sicherheitskontakte!

Tipp: - Meldedauer der Kontakte verlängern

Lichtschranken zur Weichen-Überwachung

Trennstellen ohne Schienenstoß

Tipp: - Vermeiden Sie USB-serielle Kabel!

Zentrale oder dezentrale Anordnung der Rückmelder?

Nie wieder Kurzschluss-Abschaltung!

Vermeiden Sie Unfälle!

Belastungssteuerung - Gleichmäßiger Verkehr auf der Modellbahn

der Stellwerkswärter - ganz einfach!

Zufallsteuerung auf der Modellbahn

Dass bei mir nur ein Digitalsystem mit PC-Anbindung zur Anwendung kommen sollte, hatte ich schon erwähnt. Zur Auswahl standen damals das klassische Märklin System mit der Zentrale 6021, Uhlenbrocks "Intellibox" oder das neue "Märklin Systems" - "CS".

Die Entscheidung war einfach, denn das "Märklin Systems" war 2004 noch nicht lieferbar und die Vorteile der Intellibox gegenüber der Steuerzentrale 6021 sind mehr als offensichtlich. Die Intellibox "versteht" verschiedene Protokolle, ist ein Vielfaches schneller in der Datenübertragung und kann fast alle die Dinge, die das neue "Systems" auch kann - jedenfalls im Zusammenspiel mit einem Computer und soweit sie sinnvoll sind.

Auch heute würde ich eine ähnliche Entscheidung treffen. Inzwischen gibt es zwar eine Möglichkeit der Computersteuerung mit "Märklin Systems", was für mich vorher ein "K.O-Kriterium" war. Aber vor allem scheint die Control-Station ein sehr einzigartiges System zu sein, was bedeutet: "Einmal Märklin - immer Märklin!" Das mag zwar im Sinne einer bekannten Firma in Göppingen sein aber nicht unbedingt auch in meinem... Da fange ich mit dem Märklin System besser gar nicht erst an.

Eine Kombination der Intellibox (oder einer der anderen inzwischen auf dem Markt befindlichen Zentralen) mit einem Rechner und für die Rückmelder einem "Littfinski HSI-88" ist inzwischen für mittelgroße und größere Anlagen als "State of the Art" zu bezeichnen. Gerade in den letzten Jahren ist eine wahre Flut neuer Steuerzentralen auf den Markt gekommen wie Tams, Viessmann, ECOS etc. Die Auswahl ist nun viel größer als zu der Zeit, als ich mich entscheiden musste.

Nachdem ich dann zwei Jahre mit der

Intellibox meine Anlage gesteuert hatte, habe ich sie durch

die "Tams Master Control" ersetzt. Die häufigen

"Resets" der

I-Box

hatten mich doch recht gestört und mit einem einzelnen

Fahrregler komme ich locker aus. Booster hatte ich auch schon

installiert. Die Tams ist für die Steuerung

mittelgroßer Bahnen mit PC hervorragend geeignet und

mit einer Übertragungsrate von 57.600 bit/sek 24 mal so

schnell wie die alte Märklin 6021. Die ganze Umtauschaktion

lief so ab, dass ich bei Ebay für die Intellibox fast 100 Euro

mehr bekommen habe, als die neue Tams Zentrale kostete.....

Wer auch mal mit zwei Personen (Vater & Sohn vielleicht) seine

Anlage manuell steuern will, ist mit ECOS, Märklin Systems

o.ä. sicher gut bedient, wenn diese Zentralen auch recht teuer

sind. Für den reinen "Computerfahrer", wie ich es bin, ist die

kleine Tams völlig genug.

Wer also einen PC hat und digital damit fahren will, für den

sind

die neuen "großen" Zentralen unnötiger Geldaufwand!

Die Geister scheiden sich nun oft an der Frage, wie umfänglich die Automatik betrieben werden soll:

die Einen wollen nur eine von Hand gesteuerte Bahn, denn Automatik sei nach kurzer Zeit langweilig

die Anderen wollen "Action" auf der Anlage in einem Maße, wie es nur ein Computer schafft.

Ich persönlich tendiere zur

zweiten Gruppe, meine aber, dass diesem "Religionskrieg" ein

Denkfehler zugrunde liegt:

Auch eine computergesteuerte Anlage kann vielleicht, muss aber durchaus

nicht völlig automatisch ablaufen. Es kommt eben darauf an,

wie man die Automatik "programmiert", wie man also das

Steuerungsprogramm nutzt. So ist es jederzeit machbar, durch manuelles

Stellen von Signalen über den Bildschirm oder das Keyboard in

die Automatik einzugreifen.

Man kann auch ganze Bereiche der Anlage still legen und das Geschehen

im Betriebswerk mit Drehscheibe und allem Drumherum auch manuell

fahren.

Und

langweilig ist es sowieso nicht, wenn meine Anlage so richtig "rennt"!

Also - für meinen Geschmack gilt:

ein automatischer Grundablauf

mit manuellen Eingriffsmöglichkeiten

und einem speziellen Bereich zur überwiegend manuellen Steuerung

aber alle Steuerung läuft über den Bildschirm/die Bildschirme des Steuerprogramms

Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Programm "Win-Digipet" gekommen bin. Es kam wohl auch durch entsprechende Kommentare im Forum. Auf jeden Fall konnte ich mir eine Demo-Version und das Handbuch herunter laden. Was ich da rudimentär sah, gefiel mir auf Anhieb.

Danach hatte ich mir auch das Handbuch des damals "offiziellen" Märklin Programms "Steuern und Schalten" (entwickelt von Jan Abbink) angesehen und war entsetzt: Hier wurde auf primitivste Art und Weise vom Benutzer verlangt, dass er eine komplexe Programmiersprache lernt, bevor er seine Bahn steuern kann. Das darf doch heute nicht mehr sein..... Nun gibt es inzwischen mit "Win-Digital" wohl den dringend notwendigen Nachfolger, aber da war die Entscheidung schon gefallen.

Sehr bekannt war auch das Programm "Soft-Lok". Es war aber tatsächlich 10 Jahre nach Erscheinen von "Windows 95" noch immer in DOS geschrieben - und damit wollte ich nichts mehr zu tun haben. Auch das war nicht mehr zeitgemäß.

Über

Win-Digipet will ich hier - fast - nichts schreiben, denn sonst

würde das allein mehr als eine Webseite füllen. Nur

so viel:

Über

Win-Digipet will ich hier - fast - nichts schreiben, denn sonst

würde das allein mehr als eine Webseite füllen. Nur

so viel:

Es ist das Programm, mit dem ich naturgemäß dauernd zu tun habe

Es empfiehlt sich, sich intensiv mit seinen Möglichkeiten zu beschäftigen

Es ist voll Windows-tauglich und benötigt keinerlei Programmierkenntnisse

Es ist unglaublich vielseitig, es "kann fast alles". Dadurch wird es nie langweilig auf der Anlage.

Es hat inzwischen viele Plausibilitätskontrollen, um Falscheingaben zu verhindern

Dennoch bietet es unvermeidlich dem unerfahrenen Benutzer auch viele Möglichkeiten, sich zu "verbasteln"

In solchen Fällen hilft ein gutes und interessant zu lesendes Handbuch, der Simulationsmodus und vor allem:

Es gibt auf der Homepage von WDP ein sehr lebendiges Forum, in dem jeder Nutzer jede Frage stellen kann, und er wird innerhalb von Stunden eine kompetente Antwort bekommen. Hier wird so viel Hilfe angeboten, wie ich es noch bei keinem anderen Computerprogramm erlebt habe und das allein ist ein wichtiger Grund zur Entscheidung.

Fazit: Ich kenne

kein besseres Programm. Mit 399 Euro ist es zwar nicht gerade billig,

aber viel günstiger als die 199 Euro des Märklin

Programms, für das man hinterher noch die Entsorgung

hätte bezahlen müssen.

Fazit: Ich kenne

kein besseres Programm. Mit 399 Euro ist es zwar nicht gerade billig,

aber viel günstiger als die 199 Euro des Märklin

Programms, für das man hinterher noch die Entsorgung

hätte bezahlen müssen. ![]()

Sie können sich eine Demoversion und das Handbuch downloaden.

Probieren Sie es einfach mal aus!

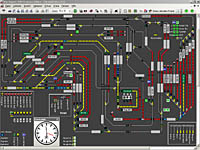

Das Bild oben zeigt das Programm auf dem Hauptbildschirm. Rechts der Monitorschirm mit Logbuch, Zugüberwachung, ZFA-Inspektor Lok-Monitor und in der Mitte das Videobild des Schattenbahnhofs!

![]()

Zum einen hat der Mittelschleifer eigentlich immer Kontakt, und so ist die Hälfte der Stromzuführung schon mal "außen vor". Unterbrechungen können also nur bei der anderen Hälfte, der Masse passieren.

Auch da passiert aber in der Regel nichts. Grosse Lokomotiven schließen schon mit Ihrem vorderen Drehgestell beide Gleisprofile kurz, wodurch sie nicht nur den Rückmeldekontakt auslösen sondern für alle folgenden Räder ebenfalls einen elektrischen Kontakt ermöglichen. Und bei kurzen, zweiachsigen Loks bildet schon die erste Wagenachse eine vergleichbare Brücke, wodurch wieder beide Außengleise Strom führen.

Also wird durch den Bau aller Gleise zu Rückmeldekontakten die Kontaktsicherheit nur wenig beeinflusst.

Übrigens:

Rückmeldekontakte sind billig. Ich habe jetzt eine Quelle

entdeckt, wo ein Modul = 16 Stück für 21,00

Euro zu bekommen ist - da sollten Sie nicht am falschen Ende

sparen! Ich habe auf der ersten Anlage 17 Module mit 272 Kontakten und

auf der zweiten 31 Module mit 488 Kontakten installiert

- es sind sozusagen die "Sinnesorgane" des Computers und ohne die ist

er noch dümmer, als ein Computer sowieso schon ist.

Um bei der Menge den Durchblick zu

behalten, sollten Sie die

Rückmelder unbedingt vorher in einer Excel-Tabelle "planen".

Sonst finden Sie später nichts mehr wieder! Hier meine Tabelle als Beispiel.

Für das Nachfolgeprojekt 2010 ist die Tabelle hier! Es wurden also dort

von

Anfang an alle mit Gleisabschnitten geplant.

Gleichstrombahner lösen das Problem der Überwachung durch "Gleisbesetztmelder", die aber nicht so "elegant" funktionieren wie eine vollständige Überwachung durch Kontaktstrecken mit dem "S-88" System, das heute allgemein verbreitet ist.

Manchmal liest man über eine

angebliche Unzuverlässigkeit des S-88 Systems. Nach meiner

Erfahrung stimmt das nicht:

Wenn man die Buskabel sorgfältig verlegt mit abgeschirmten

Leitungen und eben nicht parallel direkt neben Digitalleitungen, und

wenn sicher gestellt ist, dass es nicht irgendwo zu einer Unterbrechung

einer Ader in der Busleitung kommt (kalte Lötstelle z. Bsp.),

dann scheint mir das S-88 System recht zuverlässig zu sein.

Zur Art der Busleitungen - s.u.!

Noch ein Tipp:

Wenn Sie die Gleise mit einer kleinen Schleifscheibe durchtrennen,

machen Sie die Schnitte schräg ins Gleis. Dann hören

Sie den

Schienenstoß beim Drüberrollen der Räder

nicht so laut.

Oder schmieren Sie den Stoß mit eingedicktem Epoxid-Harz

später zu.

"Standardmäßig" spart man die Weichen aus, wenn man die Rückmeldekontakte definiert. So hatte ich es auch bei meiner ersten Anlage gemacht und habe dann hinterher etwa 20 Lichtschranken nachgerüstet. Gerade auf Weichen passiert es ja leicht, dass ein Wagen verloren geht oder ein Zug zu weit "durchrutscht" mit der Folge, dass sich die Weiche womöglich unter ihm stellt und - "Aua!"

Bei meinem neuen Projekt sind deshalb auch die Weichen ausnahmslos mit überwacht.

Das geht aber nicht ohne eine gewisse Bastelei. Im WDP-Forum gibt es mehrere Workshops, die sich mit dem notwendigen Umbau der Weichen beschäftigen. Dabei kommen durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen heraus. Am besten finde ich die Lösung von Ralf Krapp

http://www.windigipet.de/foren/index.php?action=dlattach;topic=46728.0;attach=2365

So bin ich bei allen Weichen vorgegangen und habe auf diese Weise eine lückenlose Überwachung der ganzen Anlage realisiert.

Aber Achtung:

Sie trennen gemäß der Anleitung oben das

A-förmige Blechstück im Weichenmittelteil durch. Die

beiden Hälften bleiben innerhalb der Weiche sitzen und

führen "Massekontakt". Das lange Teil wird mit der umgebogenen

Lasche an der Spitze wieder befestigt; das kurze Teil wird in der Mitte

gehalten, aber das freie Ende ist unbefestigt. Wissen Sie, dass die

beiden daneben liegenden Schienenstücke - also die zwei

zwischen der Weichenzunge und dem Herzstück spannungslos

sein müssen? Zwar werden die Lokschleifer durch die

höheren Punktkontakte im Weichenmittelteil angehoben und

sollten im Allgemeinen diese beiden Gleisstücke nicht

berühren. Genau das passiert aber doch leicht mal bei nicht

ganz korrekt gearbeiteten Schleifern oder nicht völlig plan

verlegter Weiche. Dann berührt der Schleifer eines der beiden

Gleisstücke, und wenn die dann eine Masseverbindung haben,

gibt es einen Kurzschluss.

Fazit:

Wenn Sie das A-förmige Blech mit Sekundenkleber wieder

befestigen, achten Sie darauf, dass es niemals das daneben liegende

Gleisstück berührt. Das Blech versorgt die Radachse

über den äußeren Spurkranz mit Masse - das

Gleisstück dazwischen darf genau das nicht. Schauen Sie sich

mal eine Weiche mit der Lupe an und messen Sie, wo elektrische

Verbindung ist und wo nicht. Sie werden finden, dass die beiden

Gleisstücke zwischen Zunge und Herzstück isoliert

sind.

Und das müssen sie auch bleiben!!!

Und inzwischen verwende ich eine noch elegantere Lösung, und die ist absolut kurzschlusssicher: Ich entferne das A-Stück einfach komplett. Kein Durchtrennen, kein Sekundenkleber - einfach weg damit! So einfach kann die Welt sein, denn es gibt ja den Diodentrick:

Durch den Umbau bleibt das Herzstück einer Weiche und bei Ausbau des A-Stücks bleiben auch noch die zwei Schienenstücke stromlos. Da wird eine kleine Lok mit nur zwei Achsen - wenn sie mit einer auf dem Herzstück steht und die andere Achse für den Masseanschluss einen Haftreifen hat - meist stehen bleiben. Das versuchen einige Mobaner durch ein zusätzliches selbsthaltendes Relais zu verhindern, das das Herzstück mal mit der einen und mal mit der anderen Schiene verbindet - ein unnötiger Aufwand!

Viel einfacher geht es mit dem "Diodentrick" - dem nächsten ganz wichtige Tipp:

![]()

![]()

Ein Zug nähert sich von links einer Weichenstraße. Der Kontakt 1 ist der Stopp-Kontakt der Staustrecke, falls alle Gleise besetzt sind.

Falls der Zug aus irgendeinem Grund zu spät stoppt und auf der ersten Weiche zum Stehen kommt, wird er entgleisen, wenn diese Weiche jetzt zur Einfahrt in den Bahnhof gestellt wird. Deshalb ist ein "Sicherheitskontakt" 2 eingeführt worden. Er ist vor der Weiche lediglich 3cm lang. Für die vorderen Drehgestelle der Lokomotiven reicht solch ein kurzes Stück aus. Die gleiche Kontaktnummer bekommen alle ersten Gleisabschnitte des Bahnhofs nach der Einfahrt. Falls der Zug nämlich aus irgendeinem Grund mittendrin beim Einfahren in die Gleisharfe anhält und Wagen womöglich noch auf den Weichen stehen, darf ebenfalls kein anderer Zug nachfolgen. Die rechten Abschnitte des Kontaktes 2 verkürzen leider die "Nutzlänge" der Gleisharfe, verringern also die maximale Zuglänge. Deshalb habe ich sie nur 6cm lang gewählt, was für Güter- und Personenwagen im allgemeinen ausreicht. Lediglich lange 4-achsige Schnellzugwagen könnten so unglücklich zum Stehen kommen, dass der Kontakt nicht wirkt. Das ist bei mir in der Praxis aber noch nie vorgekommen. Wenn also der Kontakt 2 dauernd besetzt ist - was bei ordnungsmäßigen Ablauf nie passiert, wird keine Fahrstraße mehr gestellt und die Automatik hält an. Das ist aber allemal besser als ein Unfall!

Hinweis: Im WDP-Programm kann man sogar angeben, dass ein Zug erst stoppen soll, wenn Kontakt 5,8,11 belegt und Kontakt 2 frei ist. So fährt der Zug immer bis zum Ende des Bahnhofsgleises.

Die Kontakte 3,4,5 bzw. 6,7,8 bzw.

9,10,11 sind die ganz normalen Kontakte einer Blockstrecke

"Strecke-Bremsen-Stopp". Der letzte Kontakt vor der Weiche dient wieder

der Sicherheit:

Die Nummer 12 ist wieder ein 3cm langes Stück vor der Ausfahrt

und verhindert, dass eine etwas durchgerutschte Lok von der als

nächstes ausfahrenden Lok die Nase abgefahren bekommt. Die

Nummer 12 kann schon der Streckenkontakt des nächsten Blocks

sein, kostet also keinen extra Rückmeldekontakt. Wenn er

besetzt ist, fährt keine Lok aus dem Bahnhof aus und kann so

keinen Unfall bauen.

Komfortabler ist es jedoch, wenn man den

Kontakt "12" für jedes Gleis getrennt hat - in unserem

Beispiel

also drei weitere Kontakte z. Bsp. 13,14,15 nutzt. Dann kann man beim

Überschießen eines Zugs sofort sehen, welcher Zug

die Ursache war. Wenn es das Programm erlaubt, kann man auch in einem

solchen Fall - unmittelbar bei einem drohenden Crash - auch eine

Notabschaltung durchführen. Genaueres steht hier.

Wer mit WDP ab der Programmversion 2009 arbeitet, kann die Meldedauer im Programm künstlich - also programmtechnisch - verlängern. Für diejenigen braucht es also die folgenden Überlegungen nicht! Aber für Nutzer älterer Programmversionen oder anderer Programme ohne diese Funktion ist die Verlängerung der Meldedauer mancher Kontakte mit Hilfe eines Kondensators sehr sinnvoll:

Damit der Steuerungscomputer auch Zeit

hat, korrekt auf kurze Schaltimpulse zu reagieren, sollte man als

"Märklinist" die Meldedauer der Kontakte mit Hilfe eines

Kondensators verlängern! Bei den Sicherheitskontakten - im

Beispiel oben die "2" bzw. die drei extra Kontakte 13,14,15 - habe ich

einen Folien-Kondensator von 2,2 µF parallel geschaltet. Er

leuchtet dann etwa 0,4 Sekunden nach.

Er wird eingesetzt wie die Diode im Schaltbild oben. Bei einem

Folienkondensator braucht noch nicht mal die Richtung beachtet zu

werden; bei einem Elko müsste der Pluspol zum Kontaktgleis

zeigen.

Für Interessierte hier die

Erklärung, wie das funktioniert:

Das Rückmeldemodul versorgt bekanntlich jeden freien Kontakt

mit einer Gleichspannung von 5 Volt +/- 10%. Der Pluspol liegt am

Gleiskontakt. Die 8 bzw. 16 Eingänge des Moduls sind aber

relativ "hochohmig" - d. h., dass die 5 Volt nur langsam erreicht

werden, wenn man einen Kondensator parallel zwischen Kontakt und Masse

lötet- Die Schaltschwelle, ab der das Modul "frei" meldet,

liegt irgendwo zwischen 2 und 4 Volt - je nach Fabrikat und meiner

Messgenauigkeit.

Wenn eine Wagenachse die beiden

Außenschienen auch nur kurz verbindet, sorgt sie für

einen Kurzschluss des Kondensators, der sich sofort entlädt.

Dabei fließen keine großen Ströme und es

kommt schon gar nicht zur Funkenbildung, denn dafür ist die

Ladung in dem Kondensator viel zu klein. Die Meldespannung

fällt sofort unter die Schaltschwelle; der Melder sagt

"besetzt".

Wenn nun die Achse weiter rollt und durch eine Verschmutzung

o.ä. kurzzeitig den Kontakt verliert, lädt sich der

Kondensator über das hochohmige Modul wieder auf - aber das

dauert eben eine kurze Zeit, lang genug, dass das Rad erneut Kontakt

bekommt und so die Besetztmeldung aufrecht erhalten wird.

Bei Kontakten, die frei sein

müssen, damit "etwas" passiert, habe ich 2,2 oder 3,3

µF parallel geschaltet. Das verhindert

zuverlässig, dass durch ein verschmutztes Rad am letzten Wagen

die Fahrstraße vorzeitig freigegeben wird. So sollten sie

alle Kontakte ausstatten, die nicht kurzfristig "frei" melden

dürfen. Bsp.:

Eine Fahrstraße oder deren Teilstrecke soll freigegeben

werden, wenn der Kontakt 100 erreicht ist. Bei langen Zügen

soll aber Kontakt 97 zusätzlich auf jeden Fall schon wieder

frei sein. Hier muss also der 97 mit einem Kondensator versehen werden,

denn sonst kann es bei einem langen Zug passieren, dass die Lok schon

die Nr. 100 erreicht hat, die 97 zwar "eigentlich" noch besetzt ist,

ein Rad-Aussetzer aber unmerklich und unsichtbar jedoch fatalerweise

eine falsche Freimeldung verursacht. Dadurch bleibt bei einem langen

Zug dann womöglich der letzte Wagen auf der Weiche stehen und

danach kracht es.....

Theoretisch kann man für die

Kondensatoren auch billige kleine Elkos verwenden, muss diese

allerdings gegen Kurzschluss schützen, sonst hat man nicht

lange Freude damit. Dazu dient die im vorigen Abschnitt

erwähnte kleine Diode in der Rückmeldeleitung

(Sperrrichtung zum Gleis!). Sie verhindert, dass bei einem Kurzschluss

Digitalspannung auf den Rückmelder kommt, und direkt an dem

kann dann der oben erwähnte Elko angelötet werden.

Bei Reichelt gibt es den Folien-Kondensator unter der Nr. "WIMA MKS-4

3,3 µF" für 66 Cent.

Statt dessen kann man auch einen Elko von 5 µF/24 Volt nehmen

plus einer Standard-Diode davor. Beides zusammen kostet nur etwa 15 Ct.

Sie müssen aber ein Bauteil mehr einlöten.

Auf diese Weisen "arbeiten" auch nicht sichtbare Schattenbahnhöfe bei mir weitgehend störungsfrei.

Sollten Sie übrigens Kontakte

haben, die in der einen Fahrtrichtung Sicherheitskontakte sind

(Kondensator einbauen!) und in der anderen Richtung Startkontakte sind

(Diodentrick einbauen!), so können Sie auch Beides

gleichzeitig haben:

Einfach die Diode und den Kondensator parallel schalten!

Reed-Kontakte:

An Gleisen sollte man sie nicht verwenden, denn sie geben immer nur

einen winzig kurzen Schaltimpuls und halten ihn nicht aufrecht. Etwas

anderes ist ihre Verwendung für ein Car-System, bei dem man ja

"klassische" Rückmelder gar nicht zur Verfügung hat.

Solche Reed-Kontakte kann man sehr schön mit Hilfe eines Elko

in ihrer Schaltdauer verlängern. Einen Elko können

Sie hierbei ruhig verwenden, da es ja keine Kurzschlüsse geben

kann, und die Größe sollte etwa 10 µF sein

bei mindestens 30V Spannungsfestigkeit.

Dann leuchtet jede Reed-Kontakt-Anzeige nach ihrer Auslösung

mindestens eine Sekunde lang nach.

Noch einmal:

Alle diese Überlegungen können Sie sich ab WDP

Programmversion 2009 sparen, denn da legen Sie die Meldedauer im

Gleisbild-Editor fest, und Reedkontakte können Sie auch

programmtechnisch in Dauerkontakte verwandeln.

![]()

Das

S88 Rückmeldesystem ist an sich sehr einfach und

zuverlässig. Was es jedoch nicht ohne Umbau kann, ist die

Überwachung von Weichen. Dazu gibt es eine Reihe von

Vorschlägen, wie man eine Weiche umbauen und

rückmeldefähig machen kann. Der Aufwand

dafür ist unterschiedlich je nach Bauart, aber allein die

Tatsache, dass ich meine fest verlegten Weichen wieder hätte

ausbauen

müssen, hat mich schon bei dem Gedanken

zurückschrecken lassen.

Das

S88 Rückmeldesystem ist an sich sehr einfach und

zuverlässig. Was es jedoch nicht ohne Umbau kann, ist die

Überwachung von Weichen. Dazu gibt es eine Reihe von

Vorschlägen, wie man eine Weiche umbauen und

rückmeldefähig machen kann. Der Aufwand

dafür ist unterschiedlich je nach Bauart, aber allein die

Tatsache, dass ich meine fest verlegten Weichen wieder hätte

ausbauen

müssen, hat mich schon bei dem Gedanken

zurückschrecken lassen.

Hier bietet sich eine kleine Lichtschranke an, die sogar über die zwei Gleise einer Weiche hinweg reicht und so zuverlässig anzeigt, ob der Zug die Weiche verlassen hat. Auch kann man eine solche Lichtschranke einsetzen zum ganz präzisen Anhalten z. Bsp. an einem Entkupplungsgleis. Der Vorteil dabei ist, dass sich die Bauteile noch nachträglich verschieben lassen.

Und schließlich könnte für Gleichstrom-Bahner eine Lichtschranke vielfach das System von Gleisbesetzt-Meldern ergänzen.

Wenn Sie ein wenig mit dem Lötkolben umgehen können, schauen Sie mal hier:

![]()

Womöglich über 200 Rückmeldekontakte geben deutlich mehr als 250 notwendige Trennstellen in den Schienen und leicht ebenso viele Schienenstöße und potenzielle Gefahren für Entgleisungen. Wie kann man "schienenstoßfreie" Trennstellen bauen?

Ich messe die Strecken aus und kennzeichne die zu trennenden Stellen mit Filzschreiber. Gern trenne ich die K-Gleis-Schiene an einer "Sowieso-Trennstelle" durch, wo also Schienen zusammen gesteckt sind. Dann löte ich vorher an die noch intakte Verbindungslasche zwei Kabel, die in entgegen gesetzte Richtung zeigen. Wenn ich die Lasche später durchtrenne, habe ich somit sofort für beide Abschnitte einen Kabelanschluss. Besonders wichtig ist es, an Weichen so zu verfahren, wenn die kurzen Sicherheitskontakte gebaut und angeschlossen werden sollen. Sonst hat man nämlich kaum eine Möglichkeit, ein 3 oder 6cm kurzes Gleisstück mit einem Kabel zu versehen.

Wenn die Kabel also angeschlossen sind,

mische ich mir ein steifes Kunstharzgemisch aus Epoxid-Harz und

Härter vermengt mit Baumwollflocken. Man kann dafür

Uhu-Plus nehmen, was aber recht teuer ist. Die Baumwollflocken oder ein

anderes Verdickungsmittel bekommt man im Bastlerbedarf oder im

Großhandel für Formenbauer. Die haben

natürlich auch den Epoxidharz in Gebinden von je einem KG.

Oder man holt sich das Zeug aus der eigenen Firma

![]()

Wenn man nicht jedes Mal die "Mumpe" - wie man sie bei uns nennt - neu

anrühren will, kann man auch mehrere Portionen in

Joghurtbechern abfüllen und für bis zu zwei Wochen im

Gefrierschrank lagern.

Diese "Mumpe" in der Konsistenz von

dickflüssigem Honig wird mit einem kleinen Holzstab von

außen an die geplante Trennstelle gedrückt und so

verteilt, dass mindestens zwei Schwellenenden damit überdeckt

werden. Schmieren Sie ruhig einen schönen Baatz von

außen dran aber nicht höher als das Gleisprofil ist.

Das muss dann mindestens 24 Stunden aushärten, bis es

"steinhart" ist.

Diese "Mumpe" in der Konsistenz von

dickflüssigem Honig wird mit einem kleinen Holzstab von

außen an die geplante Trennstelle gedrückt und so

verteilt, dass mindestens zwei Schwellenenden damit überdeckt

werden. Schmieren Sie ruhig einen schönen Baatz von

außen dran aber nicht höher als das Gleisprofil ist.

Das muss dann mindestens 24 Stunden aushärten, bis es

"steinhart" ist.

Jetzt kommt die feine Korundscheibe von Dremel oder Proxxon zur Geltung. Nachdem ich ein Dutzend dieser spröden Dinger zerbrochen hatte, habe ich mir "eisern" eine geschützte Aufbewahrung vorgeschrieben. Noch eleganter ist eine Diamantscheibe, die es bei Reichelt auch für wenig Geld gibt.

In die Bohrmaschine kommt eine biegsame Welle, oder man hat eine Feinbohrmaschine mit hoher Tourenzahl von oben genannter Firma.

Das Gleis wird damit durchtrennt und zwar

so, dass von dem Epoxidbatzen das meiste stehen bleibt. Der

unvermeidliche Schnitt in den Kunststoff wird mit ein wenig frischer

"Mumpe" wieder verschlossen.

(Die Gleise sofort sorgfältig mit Verdünner reinigen,

damit kein Epoxiharz auf den Schienen sitzen bleibt!)

Auf jeden Fall sind beide

Gleisstücke diesseits und jenseits der Trennstelle absolut

gerade und unverrückt geblieben. Und verschieben werden sich

die Schienenprofile auch nicht, denn sie sitzen "bombenfest".

Später beim Einschottern wird ein bisschen Schotter auf den

"Epoxid-Baatz" aufgetragen, dann sieht man nichts mehr von der Aktion.

Übrigens handelt es sich bei dem

Bild um einen "Sicherheitskontakt" vor einer Weiche. Ich hatte ihn erst

später eingefügt und keine Verbindungslasche mehr zum

Anlöten des Kabels. Ein schmaler Streifen Zinkblech unter das

Gleis gepresst sorgt auch für einen zuverlässigen

Kabel-Kontakt.

Ansonsten kann man das Kabel auch direkt an das Gleis anlöten,

wenn nur der Lötkolben stark genug ist. Sie müssen

die Lötstation für diese Arbeit ziemlich hoch

einstellen, dann hält der Draht auch direkt am Gleismaterial -

vor

allem, wenn man Lötöl benutzt, wie es z. Bsp. bei der

Firma Fohrmann erhältlich ist.

Eine Flasche sollte ausreichen für ca. 250 Jahre.  Sie

dürfen es nämlich nur äusserst sparsam

verwenden, so dass nichts unter die Schiene läuft. Das kann

sonst

eine leitende Verbindung zum Mittelleiter herstellen. (Geben Sie einen

Tropfen Lötöl auf die gewünschte Stelle und

wischen sie

ihn mit Papier wieder ab. Das reicht schon aus, um die Schienen zu

verzinnen.)

Sie

dürfen es nämlich nur äusserst sparsam

verwenden, so dass nichts unter die Schiene läuft. Das kann

sonst

eine leitende Verbindung zum Mittelleiter herstellen. (Geben Sie einen

Tropfen Lötöl auf die gewünschte Stelle und

wischen sie

ihn mit Papier wieder ab. Das reicht schon aus, um die Schienen zu

verzinnen.)

![]()

Auch hier habe ich viel Lehrgeld gezahlt

in Form nicht sauber funktionierender Rückmelder:

Als Rechner verwende ich ein Notebook und das hat (natürlich!)

keine serielle Schnittstelle mehr. Was liegt also näher, als

die Schnittstelle über einen USB-Port-Replicator oder ein

USB-serielles Kabel zu simulieren? Dafür werden die Sachen

doch gebaut?!

Das funktioniert nur mit modernen Adapter,

während es früher dabei erhebliche Schwierigkeiten

gab.

Mit solchen Hilfsmitteln können manche Anwendungen serieller

Schnittstellen arbeiten, aber unsere Moba nicht immer. Bei mehreren

Dutzend

Rückmeldern können gleichzeitig so viele

Informationen zusammenlaufen, dass die USB-Schnittstelle das nicht mehr

schafft. (Ich hatte zuerst obendrein USB 1.0!).

Die richtige Wahl ist eine PCMCIA- bzw. "Express"-Karte im Notebook mit zwei seriellen Schnittstellen für die Zentrale und das HSI-88 (falls Sie eines verwenden). Wenn Sie einen "großen Rechner" verwenden, kaufen Sie sich eine entsprechende Schnittstellenkarte, die weniger als 20 Euro kostet.

Alles andere ist bedenklich.

![]()

An zwei mittelgroßen Anlagen über mehr als 6 Jahre zahlt man schon eine Menge Lehrgeld, was die Rückmelder betrifft. Ich möchte mal meine Erfahrungen hier zusammen fassen, wie sie sich jetzt - nach einigen "Irrungen und Wirrungen" darstellen:

Das S-88 System für

3-Leiter-Fahrer ist preislich

das absolut günstigste und obendrein problemlos und

zuverlässig - solange man sich an bestimmte Regeln

hält. Man

kann damit nämlich auch einiges falsch machen und

erhält dann

unzuverlässig arbeitende Rückmeldungen - im Gleisbild

sieht

das aus wie "Lichtorgeln"!

Entsprechend oft liest man in Internet-Foren Klagen über das

System wegen Fehlern, die total vermeidbar wären.

Erstmal gilt, dass man die Decoder nicht irgendwie unter die Platte kleben darf, denn Klebstoff leitet ein wenig den Strom.

Zum Zweiten gilt, dass die Verbindung

zwischen den

Decodern (die "Bus-Leitung") absolut sauber und zuverlässig

sein muss. Entweder

verwendet man die Stecker des Herstellers oder man lötet die

Buskabel an - dann aber ganz sorgfältig und fest, so dass

keine

"kalte Lötstellen" entstehen.

Als Kabel sollte man kein zu

dünnes Material nehmen, denn im Bus fließen schon

einige mA

an Strom. CAT5 Kabel ist wohl doch zu dünn! Unabgeschirmtes

Flachbandkabel sollte vorsichtshalber mit einigen

Zentimetern Abstand zu

Digitalspannung führenden Leitungen und Schienen verlegt

werden.

Drittens die Masse-Verbindung:

Der gesamte Rückmeldestrang muß einmal mit Masse

verbunden

sein. Bei den klassischen Zentralen (Intellibox, Tams MC, etc.)

geschieht das schon in der Zentrale selbst - da brauchen Sie nichts zu

machen. Bei den neueren großen Zentralen (ECOS, CS, etc.)

muss

man einmal die Verbindung zur Masse herstellen beim allerersten Modul

dicht am Booster-Ausgang.

Wichtig:

Im Laufe der weiteren RM-Kette machen Sie dann keine weitere Verbindung

zur Eisenbahn-Masse mehr, denn sonst werden u. U. Störungen

auf

die

Busleitung übertragen! Also nicht irgendwo am Ende oder in der

Mitte des Bus-Stranges noch einmal den Massepol mit der Bahnmasse

verbinden! Sonst kann es Ihnen passieren, dass bei

Kurzschlüssen -

insbesondere bei Mikrokurzschlüssen, die schon mal ein

Schleifer

an einer Weiche verursacht - eine ganze Kaskade von

Rückmeldern

"besetzt" meldet und damit Fahrstraßen abgebrochen werden und

andere unschöne Sachen.

Also einmal dicht am Steuergerät für eine

Masseverbindung sorgen und dann nie wieder!

Bis ich das heraus gefunden hatte,

vergingen drei Jahre!

Siehe hier: s88-erdung.pdf

Und dann bleibt als Viertes noch das

Problem mit der Busleitung selbst.

Grundsätzlich gibt es nämlich zwei Methoden, die

notwendigen

Rückmeldedecoder anzuordnen:

Die zentrale und die dezentrale

Anordnung.

Hierbei führt ein kurzes 6-poliges Buskabel von der Zentrale an den ersten Decoder mit (wahrscheinlich) 16 Anschlüssen, und von dort werden die nachfolgenden Decoder entweder direkt aneinander gereiht oder mit ganz kurzen Buskabeln verbunden. Alle Decoder sitzen also nahe an der Zentrale, was ein sehr einfaches Arbeiten zum Anschluss der Kabel ermöglicht. Als Buskabel kann man ruhig das oft mitgelieferte Flachbandkabel verwenden; es wird ja insgesamt kaum mehr als zwei Meter lang werden.

Dann allerdings beginnt das Problem, weil man sehr lange Rückmeldeleitungen braucht, denn man muss ja von der Zentrale zu jedem einzelnen Rückmelder auf der Anlage einen eigenen Draht ziehen. Das kann ganz dünner Draht sein und sollte ein Vielfachkabel sein, denn sonst entsteht ein unglaublicher Drahtverhau. Z. Bsp. gibt es noch immer massenweise alte "parallele" Druckerkabel, die im Zeitalter von USB niemand mehr braucht. Sie haben 24 oder 32 Adern, und damit kann man von der Zentrale in die Anlage gehen und dort an einem Sammelpunkt die Kabel zu den Schienen verteilen. Bei meiner zweiten Anlage, die "immer an der Wand entlang" gebaut wird, würden so bei durchschnittlich 7m Einzellänge mal eben 4.000 m Kabel zu verlegen sein. Gut finde ich das nicht!

Rückmeldekabel sind unkritisch und können beliebig verlegt werden. Es fließen nur wenige mA Strom, so dass dünnste Kabelquerschnitte ausreichen. Eine Abschirmung ist nicht notwendig. Falls Sie den "Diodentrick" anwenden ( s.o.! ) muss die Diode in der Nähe des Gleises sitzen, weil sonst der Spannungsabfall in den langen Kabeln zu groß würde.

Offensichtlich ist es viel einfacher, die Decoder wie die Perlen auf eine lange Schnur aufzureihen und sie unter der Anlage so zu verteilen, dass immer nur kurze Entfernungen zu den Gleisabschnitten zu überwinden sind. Wenn man die Rückmelder vorher plant und obendrein Reserven bei der Planung einbaut, kann man sehr genau abschätzen, wo wieviele Decoder gebraucht werden. Und so entstand bei meiner zweiten Anlage eine Kette von 29 Decodern an einem Buskabel von 18 m Länge.

Und das ging erst auch nicht und führte zu den besagten "Lichtorgeln"! Es war kein großes Geblinke auf dem Gleisbild zu sehen, aber wenn alle paar Minuten ein Sicherheitskontakt zu Unrecht anspricht, ist das nervig und nicht akzeptabel.

In den Foren kann man viel lesen über "Übersprechungseffekte" aus Digitalleitungen (und das ist auch jede Schiene!) in das Buskabel. Und diese Art "Radiowellen", die vom Buskabel als Antenne empfangen werden, sollen zu Fehlauslösungen führen. Dazu wird richtigerweise empfohlen, keine Digitalspannung führenden Leitungen direkt neben die Busleitung zu verlegen sondern ein paar Zentimeter Abstand zu halten. Dieser Rat ist auch sicher sinnvoll.

Nach vielem Suchen und mit der Hilfe von

Gerd Boll als

dem Lieferanten der Decoder kann ich sagen, dass

dieser

Erklärungsansatz überwiegend falsch ist. Es gibt

keine

Übersprechungen in

das Buskabel und schon gar nicht, wenn man abgeschirmte Kabel verwendet

- was ich gemacht hatte mit einem CAT5 Kabel.

(Mag sein, dass es diesen Effekt "auch" gibt, wenn man meterweise

unabgeschirmtes Bus- und Digitalkabel nebeneinander verlegt. Bei mir

war das aber nicht die Fehlerursache.)

Was aber ist dann die Ursache??? Ich will er mal erklären:

Digitale

Signale sind üblicherweise Rechteck-Signale - im Gegensatz zur

Wechselspannung, die einen sinusförmigen Verlauf hat. Durch

eine

lange Busleitung und immer wieder Unterbrechungen in den Decodern sowie

durch die Kondensatorwirkung der Kabelabschirmung wird

aus dem Rechtecksignal schließlich ein

trapezförmiges

Signal; die Kanten werden "verschliffen". Und ein solches Signal

auszuwerten, kann zu Fehlern führen, weil die Umschaltung von

"low" auf "high" eben nicht mehr zeitlos erfolgt.

Digitale

Signale sind üblicherweise Rechteck-Signale - im Gegensatz zur

Wechselspannung, die einen sinusförmigen Verlauf hat. Durch

eine

lange Busleitung und immer wieder Unterbrechungen in den Decodern sowie

durch die Kondensatorwirkung der Kabelabschirmung wird

aus dem Rechtecksignal schließlich ein

trapezförmiges

Signal; die Kanten werden "verschliffen". Und ein solches Signal

auszuwerten, kann zu Fehlern führen, weil die Umschaltung von

"low" auf "high" eben nicht mehr zeitlos erfolgt.

Gerd Boll hat dazu

die nebenstehende Skizze gemacht und geschrieben:

"Angenommen Dein Buskabel hätte

so eine Leitungskapazität, das

die Flanken am

Taktsignal und den Daten verschliffen werden, dann springt ein Low Bit

schon mal

in ein High Bit oder umgekehrt. Geschirmtes

Kabel hat halt eine merkliche Kapazität, da ja allen Leitungen

ein Masseschirm parallel geführt ist.

Erinnere dich an den

Plattenkondensator

im Physikunterricht!: Je enger die Platten zueinander stehen,

umso höher ist die Kapazität. Also je dünner

die Isolierung der einzelnen

Adern und je länger die Leitung, umso mehr Kapazität."

Wenn ein Signal mit einer Charakteristik wie auf der unteren Linie der Skizze in einem bestimmten Takt ausgelesen wird, kann es also vorkommen, dass ein als "Low" zu interpretierender Impuls im Moment des Auslesens gerade noch "abfällt" - und schon gibt es ein falsches Ergebnis und eine falsche Rückmeldung.

Ich konnte mit Hilfe von über 300

spezieller

Stellwerkswärter in WDP feststellen, dass die falschen Signale

immer

und ausschließlich bei den Kontakten passierten, die unbelegt

waren, während der in der Nummer vorherige Kontakt besetzt

war.

Immer dann entsteht ein Sprung im Signal - und entstand eben ab und zu

ein Fehler, der vom zugehörigen Stellwerkswärter

aufgezeichnet wurde.

Bei einer Übersprechung/Einstrahlung von

Digitalspannung müsste man dagegen völlig

unsystematische,

erratische Melderfehler erwarten. Das aber war nicht der Fall!

Und was machen wir nun?

Ich ziehe daraus die folgenden Schlüsse:

1. Abgeschirmte Buskabel bis zu einer Länge von etwa 8 Metern sind unkritisch. Wenn Sie also damit hinkommen, ist alles ganz einfach. Gleiches gilt für unabgeschirmte auf Abstand zu Digitalleitungen verlegte Kabel.

2. Wenn Sie nur wenig mehr Buskabel brauchen würden, sollten Sie am Ende der 8 Meter alle noch anschließend zu verbauenden Rückmelder konzentriert anordnen und von dort mit etwas längeren Rückmeldekabeln zu den Gleisen gehen.

3. Wenn sie auf jeden Fall mehr als 8

Meter brauchen,

ist ein "HSI-88" von Littfinski eine

mögliche

Wahl. Das können Sie mitten in der Anlage

platzieren und von dort mit drei relativ kurzen Buskabeln die Decoder

nahe an die Gleise platzieren. (MiWuLa in Hamburg macht das

übrigens auch so!). Ob Sie das HSI-88 als serielles oder

USB-Gerät verwenden, ist prinzipiell egal. Mir scheint die

serielle

Type zuverlässiger zu sein, denn über die

USB-Ausführung

habe ich in Foren auch schon viele Fragen gelesen.

Bei Notebooks können Sie keine serielle Schnittstelle

einschieben,

aber für die gibt es oft die "Express-Karten", die das gleiche

bewirken - s. o.

4. Ich hatte auch mit dem S-88-Booster

von

Tams

experimentiert, der aber - am Anfang der Decoder-Kette eingebaut

- keine Verbesserung brachte. Er soll ja

Übersprechungen/Einstrahlungen verhindern, die es nach meinen

Erfahrungen

(s.o.!) aber üblicherweise nicht gibt. Er konnte also

auch keine Verbesserung bringen. Aber da

ich ihn nun mal hatte, habe ich das Teil nach dem 15. Decoder etwa auf

der Hälfte der Busleitung dazwischen gebaut, und - der Fehler

war fast weg!

Der S-88-Booster wirkte also als "Repeater plus" wie eine Auffrischung

verschliffener

Rechtecksignale und macht sie besser eckig. Und

so

kamen alle Signale bei der Zentrale an, wie sie nach jeweils

etwa 7-8m Buskabel aussahen - und die Anlage arbeitete seit dem

fast störungsfrei.

5. "Fast störungsfrei"

genügte mir aber immer

noch nicht, und so entwickelte Gerd Boll einen Repeater, der also

ausschließlich nur den Zweck haben soll, die

möglicherweise

schon leicht verschliffenen Signale wieder eckig zu machen, bevor sie

sich weiter auf dem Weg zur Zentrale machen. Das Gerätchen

sitzt

also in der Mitte der langen Leitung - dort wo vorher der S-88 Booster

saß - und jetzt schien wirklich alles gut!

G. Boll liefert ein Steckernetzteil mit, um auch die Spannung wieder

aufzupeppen, und so habe ich jetzt hinter der Tams-Zentralle 4,81 V an

den Schienen und hinter dem neuen Repeater 5,04 V. Und das ist ideal!

Eine Erhöhung der Spannung auf 12V ist dagegen nach diesen

Erfahrungen sinnlos. Ich habe in dieser Konfiguration die Anlage mit

den 300 Stellwerkswärtern stundenlang im Testlauf stehen

lassen -

es entstanden keine Logbucheinträge über falsche

Meldungen.

Voraussetzung war nur die korrekte Masseverbindung - s.o.! Erst als ich

auch diesen Fehler ausgemerzt hatte, war dauerhaft alles in Ordnung.

Übrigens bietet Herr Tams auch einen S-88

Repeater an,

der eben genau die Signale in der Busleitung wieder aufbereitet,

wie es der Repeater von G. Boll auch tut. Soweit ich sehen

kann,

gibt es dazu aber keine zusätzliche Spannungsversorgung. Ob

Repeater oder S-88 Booster - heute weiß ich, dass beide geich

gut

funktionieren.

Solch einen

Repeater - tunlichst mit extra-Netzteil -

kann man alle 8 m in die Busleitung setzen und so beliebig lange

Leitungen ohne Probleme verwenden.

Natürlich ist diese Lösung sogar einfacher und

preiswerter als die mit einen "HSI-88".

Ich bevorzuge eindeutig die dezentrale

Anordnung,

denn es macht

die Kabelverlegung unvergleichlich übersichtlicher. Bei der

heutigen Übetragungsgeschwindigkeit von 57.600 Baud der

Tams-Zentrale und anderer kann man ohne weiteres diese als einziges

Gerät verwenden. Das gibt

punktgenaue Reaktionszeiten und entsprechend präzises Anhalten

der Züge.

Man muss nur alle 7-8 Meter einen S88-Repeater dazwischen setzen, um verschliffene Flanken aufzubereiten. Das scheint mir die beste aller Lösungen zu sein und ist unvergleichlich preiswerter als das SX-System, ein CAN-Bus, Optokoppler, sogar ein HSI-88, und was es sonst noch so gibt.

(Ich halte es für unsinnig, z. Bsp. eine 2. Zentrale zu verwenden zum Schalten von Magnetartikeln o.ä. Sowas macht man meistens, weil man noch eine alte Märklin-Zentrale, Intellibox o.ä. hat und die weiter benutzen will. Sinn macht das nicht. Eine kleine Tams oder große ECOS schafft das auch allein!)

Die dezentrale Anordnung scheint mir auch

die richtige

Wahl für digitalisierte Modulanlagen zu sein. Hier braucht man

nur

die Decoder jedes Moduls an den Anfang zu legen und mit einem Stecker

das Nachbarmodul anzuklipsen. Alle Rückmeldeleitungen werden

dagegen in jedem Modul komplett verlegt und mit den

zugehörigen

Decodern fest verdrahtet.

So lässt sich die Anlage ganz leicht zerlegen.

Ich meine, behaupten zu können:

Eine weitere Störungsquelle für die korrekte Rückmeldung ist eine evt. nicht richtig angebrachte Erdung der Busleitung. Auch dazu gibt es eine einfache Regel:

Nur einmal und nur am Anfang! Siehe hier:

Was

mich vor allem nervte, waren die häufigen

Kurzschluss-Abschaltungen, bei denen die ganze Anlage (oder zumindest

ein kompletter Booster) steht, obwohl

lediglich eine einzelne Wagenachse aus den Schienen gesprungen war.

Was

mich vor allem nervte, waren die häufigen

Kurzschluss-Abschaltungen, bei denen die ganze Anlage (oder zumindest

ein kompletter Booster) steht, obwohl

lediglich eine einzelne Wagenachse aus den Schienen gesprungen war. oder dieser Schaltplan:

oder dieser Schaltplan:Was hier gemeint ist, ist ein ganzes Bündel von Überwachungsmaßnahmen, die man durch das Programm des Steuerungscomputers ausführen lassen kann. Man erreicht es damit, viele Unfälle zu verhindern, in dem man im Falle von - nennen wir sie mal - "unplausiblen Zuständen" die entsprechende Lok stoppt und manuell die Situation bereinigt, bevor es kracht.

Das geht meist mit ein paar Mausklicks am

Computer, statt dass man man sich vom Fußboden die Brocken

wieder zusammen suchen muss.

Bei mir liegen die Loks und Wagen zwar "nur" in der Absturzsicherung,

aber auch da gehören sie eben nicht hin!

Wir reden

schließlich nicht umsonst von "rollendem" und nicht von

"fallendem" Material! ![]()

Noch mehr als der Artikel über

die Kurzschlussabschaltung ist dieser für Benutzer von

"Win-Digipet" geschrieben.

Analogfahrer brauchen nicht weiter zu lesen; Benutzer anderer Programme

sind angeregt, sich selbst ähnliche Überlegungen zu

machen.